Steve’s Rag

(Numéro Spécial # 2 – Octobre 1996)

- Ce numéro spécial est en fait composé de deux études :

- Les Humains et les Ordres & King Feuilletonniste

L’antagonisme de personnages porteurs du bien ou du mal terrestres1 est un procédé de King bien connu. L’intérêt de THE GREEN MILE , c’est de ne comporter qu’un petit nombre de personnages, suffisamment définis pour illustrer une taxonomie qui permet de s’y retrouver dans d’autres oeuvres, moins évidentes dans cette perspective.

1. LE MAL.2

1.1. William Wharton, dit Wild Bill, condamné à mort.

Il a 19 ans, un « gosse à emmerdes » (1.61), « sorte de psychopathe » (2.77) qui « se fout de tout » (2.79). Il a tué trois personnes dans un hold-up et un policier de la route. Un type maigrelet (2.87), « au visage étroit et boutonneux, de longs cheveux filasse » (2.84). « Sous ses airs mollassons » se cache « une force de canasson » (2.88). Simulateur (2.86), il a tout calculé pour créer le désordre dans la prison dès son arrivée: « Sa sournoiserie nous dépassait » (2.88). Il agresse un gardien. « Un visage de bête -une bête non pas intelligente, mais pleine de ruse, de cruauté. et de joie. Une bête féroce née pour tuer. Peu lui importait le lieu et les circonstances » (2.89). « Un vrai démon » (6.16), « un véritable démon » (3.16), content que Percy ait tué la souris, « il en rit » (4.16). Il improvise une chanson sur l’horrible mort de Delacroix avec une « intelligence malveillante et odieuse, mais indiscutable » (4.66). Son agressivité permanente laisse les gardiens sans prise sur lui: il était là « hurlant et riant, nous gueulant qu’on serait rudement soulagés d’être débarrassés de lui » , et « promettant qu’on ne l’oublierait jamais » (1.88).

Paul constate: « J’ai eu affaire à un tas d’hommes dangereux au cours de ma carrière dans le couloir de la mort, mais j’en ai connu peu d’aussi répugnants que William Wharton » (5.30).

1.2. Percy Wetmore, gardien.

Il a 21 ans et il est au bloc E depuis 4 mois. « Court sur pattes. Un petit coq, le genre de merdeux qui aiment déclencher une bagarre, quand les atouts sont de son côté » (1.24). Lecteur de magazines avec des histoires de « taulards » (1.34), c’est un fier-à-bras de la matraque en noyer (1.23), qui crie: « Place au mort » à l’arrivée des condamnés (1.20). Mauvais perdant (2.16) et susceptible, très. Il a les mains fines, « douces et blanches et petites, des mains de fillette » (2.54), « un regard de sainte nitouche » (2.58). Il se recoiffe sans cesse (3.67): « un jeune homme qui prenait soin de sa coiffure, mais que la moindre moquerie défrisait » (5.05).

« C’était un sale type qui n’avait jamais rien compris à ce que nous tentions de faire au bloc » (6.16). Il maltraite les prisonniers (2.51), les injurie : « négrocon » (1.21), « grand con de Caffey » (1.24), donne une gifle à un cadavre (2.44). Il est « comme un chien enragé, Wetmore » (1.51). Il fait la désolation de son chef, Paul, qui déplore qu’il ne comprend pas qu’il est inutile et inopportun de rendre la vie des prisonniers plus dure (2.13). Il cache soigneusement sa couardise (2.54), menace sans cesse d’utiliser ses relations contre ceux qui lui font des remarques (1.34). C’est un « inutile » (2.43), « un génie pour couper à la moindre corvée » (2.50), et, de plus, « incontrôlable et dangereux » (2.52).

Agressé par un prisonnier, il en pisse dans son pantalon, justifiant en quelque sorte son nom (Wetmore = mouille plus) . Un prisonnier, Delacroix, se moque de lui: « R’gardez donc c’que c’fanfaron a fait! Il sait taper sur les gens avec sa matraque,… mais si quelqu’un le touche, y se fait pipi dessus comme un bébé! » (3.78). Percy va dès cet instant poursuivre Delacroix d’une haine absolue, mais la dissimulera. Il tuera Mister Jingles, la souris dressée de Delacroix (3.89), en en ayant suscité l’occasion. Plus tard, il fera littéralement cuire comme une « dinde » Delacroix sur la chaise électrique, après avoir pris ses précautions -éponge non imbibée d’eau salée- pour que cette mort soit épouvantable (4.46).

Raciste (2.12), brutal ne s’en prenant qu’aux faibles, menaçant sans cesse, il est le type même du lâche qui ne veut pas d’ennuis: « Enfreindre les règles, d’accord. Mais se faire pincer, pas question » (4.30). « Les ennuis, ça lui parlait. En causer aux autres, ça ne le gênait pas. En avoir lui-même, non merci » (2.17).

« Mauvais comme la gale » pour son chef, Paul (1.65). Quand il frappe un prisonnier, il a « l’air d’aimer ça. C’était peut-être ainsi qu’il prenait son pied » (1.51). Ce qui ne l’empêche pas de perdre ses moyens dans les cas difficiles (2.88), où il est paralysé au point de ne pas se servir de sa matraque. Il est attiré par le mal au point de demander à un condamné « quel effet ça fait de savoir qu’on a rôti quelques bébés » (2.58).

Il meurt d’envie de faire une exécution, « d’être au premier rang pour s’en coller plein les narines de l’odeur de roussi » (1.67). Le directeur, qui veut se débarrasser de lui, cherche à lui mettre « une carotte sous le nez » : « Dans le cas de Percy, le directeur n’avait rien d’autre à lui proposer que d’être le bourreau » de Delacroix » (2.64).

Il prépare cette exécution avec un soin sadique: « La méchanceté se lisait sur son visage. La méchanceté est comme une drogue… Percy y avait goûté et il était accro » (4.26). Il a préparé sa victime avec « une expression vénéneuse de triomphe sur le visage » (4.48). Le résultat est que « les détenus le haïssaient, les gardiens le haïssaient, tout le monde le haïssait, hormis lui-même » (1.60).

2. LE BIEN.

2.1. Paul Edgecombe.

Gardien-chef, mais aussi gardien du bien et bienfaiteur. Son âge n’est précisé qu’au 6ème épisode: il a quarante ans en 1932, ses enfants sont élevés. Il aime sa femme (3.04), qu’il a épousée à 19 ans et a d’excellentes relations avec elle. Il ne lui a pas « souvent menti » (1.56) et il lui raconte ses problèmes de la prison (4.59). Ses relations sont aussi bonnes avec le directeur de la prison, qui l’a jaugé à sa valeur: « Nous nous sommes regardés les yeux dans les yeux, pour échanger les précieuses secondes de compréhension profonde et nue, celle qui se passe de mots » (1.64).

Il a présidé à 78 exécutions (1.13) et il fait honnêtement son travail de chef en « ces temps où la mise à mort d’un homme soulevait moins d’émotion chez les bonnes âmes que celle d’un chien écrasé » (2.75): « Notre métier, c’est de veiller à ce qu’il y ait le moins de barouf possible » (2.14). « On se comportait avec nos prisonniers plus comme des psychiatres que comme des matons » (1.61). Il lui paraît important de communiquer avec ses prisonniers: « Engager la conversation, voilà qui était au centre de notre travail… Entamer la conversation était une nécessité élémentaire, vitale » (1.60).

Il comprend ses condamnés à mort: « S’il y a une chose que j’ai apprise pendant toutes ces années comme chef-maton, c’est de ne jamais rien refuser à un condamné, à moins qu’il ne me demande la clé de sa cage » (1.15). Bien qu’il sache que sa tâche se limite à « le nourrir » et « veiller sur lui jusqu’à ce qu’il paie sa dette à la justice » (1.30), il fait bien plus que ce qu’il doit. Il se désole de voir que l’Indien condamné à mort, et qui vient de mourir sur la chaise, a perdu, dans la grillade, sa tresse, à laquelle il tenait: « Il n’en restait plus qu’un champignon noirci » (2.44). Il lui arrive souvent de s’asseoir et « de bavarder avec ses prisonniers » (2.46). Il comprend Caffey et finit par penser qu’il n’est pas un meurtrier, mais une victime: « Il n’était qu’un instrument, après tout » (3.35).

Il assume sa fonction. Il fait confiance à ses « hommes du bloc E. A tous, sauf Percy » (1.26). Il se sent responsable et ne rejette pas les erreurs sur les autres: « On était tous responsables » (4.86). Sa désolation, c’est de ne pas arriver à éduquer Percy, qu’il juge arrogant, couard, « incontrôlable et dangereux » (2.52).

Enfin il ne se fait guère d’illusions sur la société. Des constructions nouvelles dans la prison? « Il a dû y en avoir, du dessous-de-table, à cette occasion. Par pleines liasses » (1.36). Le shérif du comté? un ivrogne, « mort d’une crise cardiaque, vraisemblablement en sautant une beauté noire de 17 printemps (…), lui qui ne sortait plus sans sa femme et ses six enfants à l’approche des élections » parce qu’il « fallait avant tout poser en respectable père de famille » (1.44). « Mais les gens apprécient les faux-culs -ils se reconnaissent en eux » (1.45). La commission d’enquête? « Appellation bien ronflante et impressionnante pour un truc qui se révéla être aussi inoffensif qu’insignifiant » (6.35).

Le journaliste qui avait couvert le procès de Caffey ? Il « aimait se présenter comme un homme éclairé (….). Il m’avait dit que les chiens bâtards et les nègres étaient pareils, qu’ils pouvaient vous mordre tout à coup, sans raison. Sauf qu’il disait toujours vos nègres, pas les siens. Surtout pas les siens. Et, en ce temps-là, le Sud grouillait » de gens comme ce journaliste (5.17). Le prisonnier Caffey? « Épinglé » sur sa planche (1.31), comme un papillon qu’on attrape au hasard pour le fixer sur un bouchon: la délibération du jury de Caffey a été expédiée « le temps d’un petit casse-croûte » (1.54).

Quand il se rend compte que Caffey le guérisseur pourrait peut-être sauver une cancéreuse perdue à brève échéance, il n’hésite pas à le faire sortir du bloc des condamnés à mort, au risque de perdre sa place et d’être lui-même condamné: « Si on se faisait prendre (…), on perdrait peut-être plus que notre boulot (…). Il y a de fortes chances qu’on se retrouve même au bloc A, hébergés gratos par l’État, à fabriquer des portefeuilles et à prendre des douches à deux » (4.85).

2.2. Janice Edgecombe, l’humain de bonne volonté.

Les personnages de cette catégorie ne sont qu’esquissés chez King, et les romanciers en général. Il n’y a pas grand-chose à dire du comportement ordinaire d’un homme de bien. Pour qu’il y ait pâture à romancier, il faut être un saint -et encore, avec une vie exceptionnelle.

Janice a épousé Paul très jeune (19 ans) et a eu des enfants maintenant élevés. Elle est tout dévouement, attention, compréhension et discrétion. Elle pratique volontiers l’humour (1.56), elle lit des auteurs (4.82). Sexuellement éclairée: « petite récréation » (3.64), « j’ai quelque chose qui t’aidera à dormir et tu pourras en avoir autant que tu voudras » (1.55); de connivence avec Paul: « une chose qu’on savait tous deux » (1.56).

Elle est « intelligente » , « farouchement déterminée. C’est un alliage qui peut être plus dur que l’acier » (6.48). Elle s’intéresse avec attention aux problèmes de son époux, le conseille, l’encourage, le laisse agir même quand elle craint les risques qu’il va courir (4.82). Elle lui demande, à propos de Mélinda qu’elle connaît et qui lui ressemble: « Peux-tu faire quelque chose pour elle, Paul? vraiment faire quelque chose…? » (5.35).

On dira que Janice représente surtout un idéal machiste des années 1930, et partial, puisque vu par Paul… Mais il n’en demeure pas moins que Janice est une femme sans malfaisance et sans malveillance: « Cette femme ne m’avait jamais reproché les fois où je ne m’étais pas comporté comme un homme doit le faire -du moins suivant l’idée que je m’en faisais. L’homme qui a une bonne compagne est le plus heureux des créatures de Dieu » (4.70).

3. BIEN OU MAL?

John Caffey , le rejeté condamné à mort.

Les porteurs de dons rejetés par la société ne les utilisent pas toujours, chez King, pour un bien terrestre, mais par révolte, pour une vengeance ou un châtiment. Il est d’autant plus poignant d’étudier Caffey, type même du « doué » pour le bien, qui subit, résigné, un châtiment qu’il n’a pas mérité, infligé par une société qui n’a vu en lui que le mal apparent.

Il a été condamné à mort pour viol et meurtre de deux jumelles de 9 ans qu’il portait dans les bras lors de son arrestation. Il n’a pas d’antécédents, on ne sait pas d’où il vient (3.41). Son procès a été bâclé. À son arrivée à la prison, ce noir tranquille « comme un agneau » (1.34), géant d’une force herculéenne, qui porte des cicatrices qui laissent penser « qu’il a été salement fouetté quand il était gosse » (3.43), est « un mystère » (2.07). Il a peur de l’obscurité la nuit, « quand j’connais pas l’endroit » (1.30), a dans les yeux « une sorte d’absence sereine » (1.26), « des yeux comme un animal qui n’aurait jamais vu d’hommes » (1.51). Il pleure souvent: « On aurait dit que c’était sur le monde entier qu’il pleurait » (2.47). Il lit dans les pensées des autres (3.85) et devine leurs intentions (3.89). Il sait reconnaître les méchants comme Percy, « mauvais homme » (4.23) et les bons (6.56).

Peu à peu les prisonniers et les gardiens découvrent qu’il a des pouvoirs particuliers: il guérit Paul, ressuscite la souris. « Homme gri-gri » , « homme vaudou » pour son voisin de cellule (3.29), il a le don de guérison avec le souffle et les mains et prend « le mal en lui » . « C’est un homme pas comme les autres, ça c’est sûr » (4.84). « Il veut juste aider » , et quand il y est parvenu, il commente: « J’l’ai fait. J’l’ait fait, pas vrai? » (5.18). « On se demande, dit Paul, comment un jury -même aussi impatient que l’était celui-là de coller le crime sur le dos d’un vagabond noir- a pu croire ne serait-ce qu’une minute que leur homme était John Caffey » (5.20).

4. LES VICTIMES DU MAL.

4.1. Mélinda Moores ou la maladie.

Mellie est l’épouse du directeur du pénitencier, connue de Paul et de son épouse Janice, à laquelle elle ressemble beaucoup. Active, elle est toujours occupée avec sa broderie, sa tapisserie (3.62) ou son jardin (5.63). « Elle a fait un tas de choses pour la communauté, elle a le sens de l’amitié, et elle est très croyante. Et puis, elle est drôle » (4.85), résume Paul.

« Elle a des migraines » depuis peu, « pas vraiment expliquées par le docteur » (1.63), avec une « faiblesse dans la main » . Elle doit subir des examens à l’hôpital (1.64). Quand elle retourne chez elle, pour y mourir, avec de la morphine, les médecins « avaient hérité de bien beaux clichés de sa tumeur au cerveau » (3.61). Sa voix a changé, vieilli, « comme rouillée » (3.62).

Son état se dégrade de plus en plus. « Elle est en train de sombrer » , et, curieusement, se met « à jurer comme un charretier » (4.76). « La voix aiguë, méconnaissable » (5.71), elle ressemble à « une enfant malade déguisée en sorcière » (4.73). « Je n’affirme pas que Mélinda Moores était possédée » , écrira Paul, mais « je n’ai jamais totalement écarté la possibilité d’une possession démoniaque » (5.74).

« Ce qui lui arrive, proteste Paul, c’est une véritable insulte, bon Dieu. Une insulte. Aux yeux, aux oreilles, au cœur » (4.85).

4.2. la contagion des forces du mal.

Certains subissent l’influence du mal par une éducation contestable. Percy, le lâche brutal et fanfaron, a été élevé de telle façon que ses comportements sadiques sont auto-justifiés: « Mon père m’a toujours dit que si on ne se fait pas respecter dès le début, après c’est trop tard » (4.30).

L’influence sociale joue aussi un rôle. Les hommes de Paul sont « des hommes bons et braves » (6.16), mais le sont en partie sous l’influence de Paul et ils forment une bonne équipe : « On a fait ce qu’on devait faire et on l’a fait du mieux qu’on a pu » (6.20). Par contre, d’autres gardiens de la prison ont des comportements contestables, fuient le travail, se droguent: « Quand on passe sa vie à s’occuper des voyous, on a tendance à attraper quelques-uns de leurs vices » (5.46).

Paul pense cependant que, tant qu’il est jeune, Percy peut se réformer. « À cet âge, même les tares ne sont encore qu’un mince vernis qui se craquelle facilement… Je sais que Percy était maintenant prêt à écouter » (4.28). Il se trompe.

Il lui arrive d’être plus lucide. « D’une certaine façon, c’est ça le pire: la chaise ne brûle jamais ce qu’il y a en eux, et les drogues qu’ils leur injectent aujourd’hui n’ont pas résolu le problème. Ca reste et ça se transmet à quelqu’un d’autre, des enveloppes à tuer, des enveloppes qui ne sont même plus réellement habitées par la vie » (1.26). On supprime les possédés, mais pas le mal.

5. ENTRE LE BIEN ET LE MAL.

Tous les autres sont des conformistes à des titres divers, plus ou moins bien intégrés socialement, penchant occasionnellement du côté du bien ou du mal. « La main d’un homme est comme une bête à moitié domptée » , pense Paul; « la plupart du temps, elle se comporte bien, mais, parfois, elle s’échappe et mord la première personne qu’elle voit » (6.18).

Ou bien ce sont des intéressés, comme l’officier de police Mac Gee, qui sait que Wharton est coupable, et non Caffey. « Il sait que s’il la boucle et joue le jeu » jusqu’à ce que le shérif en place « se retire ou crève d’indigestion, il a toute chance d’être shérif » à son tour. Il pense aussi qu’après tout, « c’est rien qu’un nègre » (6.47).

Ou encore le directeur de la prison, dont la femme a été guérie par Caffey, qui est mal à l’aise le jour de son exécution, mais qui file chez lui en se faisant remplacer au lieu de témoigner de la sympathie par sa présence: « Il avait une femme qui l’attendait à la maison. Une femme débordant à nouveau d’énergie grâce à John Caffey, et l’homme qui avait contresigné l’arrêt de mort de John pouvait courir la rejoindre (…). Il pourrait dormir cette nuit-là dans la chaleur de sa compagne, tandis que le corps de John Caffey serait allongé sur la table de marbre de l’hôpital du comté » (6.62).

Et tant d’autres ainsi…

2ème partie :LES ORDRES.

Jusqu’ici les ordres ont été négligés. Un ordre est une disposition telle que de multiples êtres, appartenant à l’ordre ou conquis par lui, constituent une unité sans perdre leurs caractéristiques individuelles. Chaque humain, par exemple, obéit à un ensemble de comportements ou de tendances qui sont rattachables à quelque chose qui le transcende, l’inspire ou le manipule, et qui explique ou justifie, sa conduite. Sortir d’un ordre ou le transgresser entraînent des conséquences. Les conformistes, faute d’un ordre transcendant, se conforment à l’ordre établi. Les autres obéissent aux forces et à l’ordre du mal. Ces divers ordres se complètent, s’observent, se soutiennent ou sont antagonistes et cherchent la disparition de l’ordre rival ou concurrent.

1. UN ORDRE DIABOLIQUE.

1.1. William Wharton, l’incube.

C’est « un démon » (2.89), « un véritable démon » (3.16), au rire terrifiant (4.18), qui « n’aime pas qu’on blague avec l’enfer » (5.36). Il sent d’emblée que Percy est de sa famille et peut parfaitement expliquer pourquoi Percy a tué la souris (explication d’autant plus facile que lui-même réagit aux mêmes stimuli): « Le mignon a juste voulu montrer à cette noix de Cajun qu’il fallait pas se moquer de lui » (4.18).

Son attirance pour Percy est marquée par de nombreuses allusions homosexuelles (3.76, 3.77). « Il est tellement mignon, a dit Wharton d’une voix rêveuse » (3.79).

1.2. Percy Wetmore, le succube.

« Vous êtes un mauvais homme » , lui a dit Caffey (5.43). À un moment, un des gardiens dit à Paul: « Il a le bras long, mais pour quoi faire?… Sûr que ses relations auraient pu lui trouver un boulot pépère s’il le leur avait demandé. Alors, dis-moi, pourquoi ici, dans le couloir de la mort? » – « Je ne savais pas. il y a avait beaucoup de choses que je ne savais pas en ce temps-là » (2.56).

Paul a bien « senti qu’il appelait le désastre comme un piquet de fer attire la foudre. Il était un accident en attente de se produire » (1.61). Accident devant favoriser les puissances du mal. Percy est totalement paralysé devant Wild Bill, qui le fascine et dont il a peur. Il n’ose le frapper, comme il le fait avec les autres prisonniers; ce supérieur dans la hiérarchie du mal, il ne l’injurie pas. Le jour où il l’a tiré vers lui contre les barreaux de sa cage, Wild Bill lui murmure: « T’es un sucre, toi » , en ébouriffant de sa main libre les cheveux de Percy. C’est tout doux, ça. -Et d’embrasser Percy dans le cou » (5.76).

« Je me demande même » si Percy « aurait résisté, si nous avions laissé à l’autre le loisir de faire ce qu’il voulait » , constate Paul (3.77). Percy a bien dû soigner sa chevelure et son apparence pour quelque chose… Suppôt ou succube ?

2. UN ORDRE DIVIN.

Paul Edgecombe et l’ordre du dieu de l’Ancien Testament.

Il connaît l’ordre qui le conduit, une religion d’inspiration judéo-chrétienne. « Je crois que le bien existe en ce monde, qu’il émane d’une façon ou d’une autre d’un Dieu aimant » (5.67). Il croit en la valeur de l’éducation parentale: « Ce que nous apprennent nos parents, nous l’oublions rarement » (1.56). « J’avais appris ces choses de la religion sur les genoux de ma mère » (2.20). « Je pensais aux églises de mon enfance. Les noms changeaient, selon l’humeur religieuse de ma mère et de ses sœurs, mais elles étaient en fait toutes les mêmes… À l’ombre de ces clochers carrés, le concept d’expiation était aussi commun que les tintements de cloche aux fidèles » (4.71).

Voilà pourquoi il a accepté aussi facilement les dons de guérisseur de Caffey: « J’ai grandi dans une tradition de guérisons miraculeuses » (3.32). Quand Caffey le débarrasse de ses troubles urinaires, il pense qu’il a « fait l’expérience d’une authentique guérison, une de celles qu’on saluait d’un: « Le Seigneur soit loué, le Seigneur tout-puissant » » (3.32). « C’était tout à fait normal qu’un malade recouvre la santé sur la volonté de Dieu » , mais « le bénéficiaire de la grâce avait l’obligation de s’interroger sur la volonté de Dieu et ses voies impénétrables » … « Dans mon cas, qu’attendait Dieu de moi? » (3.34).

Or Paul vit mal sa vie de gardien. Il remplit sa fonction au mieux, avec humanité, mais avec des restrictions mentales importantes. Il tue pour le compte de la collectivité, avec mauvaise conscience. Il pense après une exécution: « Nous avions réussi une fois de plus à détruire ce que nous étions incapables de créer » (2.42). « Se tuer les uns les autres par le gaz ou l’électricité, et de sang-froid? La démence! l’horreur! » (6.71). « La vie est lourde de prix » (2.28).

Il quitterait sans regret son emploi pour un autre, mais « c’était la grande crise » (1.35). « Si vous aviez la chance en ce temps-là d’avoir du boulot, vous étiez prêt à tout pour le garder » (2.53). Pour ces raisons, Paul a le sentiment de ne pas faire ce qu’il devrait avec Percy, par crainte des relations de son oncle gouverneur. Mais le crime légal de Percy lui parait inacceptable: il « n’avait pas grillé Del au sens figuré » , mais « l’avait bel et bien brûlé vif… Pourquoi? Parce que Del était six fois meurtrier? Non. Parce que Percy avait mouillé son pantalon » et que Del s’était moqué de lui (4.86).

A cela, Paul a participé: « On était tous responsables; parce que nous avions permis à Percy de rester » , alors que c’était un incapable (4.86). « J’avais gâché toute une vie de travail et de loyauté à cause d’une seule exécution » (5.61). Paul doit maintenant expier. « Peut-être qu’il n’était pas trop tard pour laver la boue de nos mains » (4.87). Il fera sortir Caffey, le condamné à mort, pour sauver Mélinda, tout en étant conscient du risque encouru: « Ce monde tourne, c’est tout. On peut s’accrocher et tourner avec, ou se lever pour protester et se faire éjecter » (2.29). Tant pis, il risque, d’une façon d’autant plus méritoire qu’il « ne pense pas avoir une seule chance de s’en sortir » (5.62).

3. ORDRE TERRESTRE OU COSMIQUE ?

John Caffey, le guérisseur venu d’ailleurs…

A son arrivée dans la prison, Caffey parait bien mystérieux: « Dans son parler comme dans tant d’autres choses, ce type était un mystère » (1.27). On ne sait pas d’où il vient. Ce qu’il a vécu « avant de débarquer là-bas et de faire ce qu’il a fait (assassinat des jumelles), je crois que personne n’en sait rien. Devait marauder de-ci de-là » (1.35). Il a, lors de son arrestation, « les yeux de quelqu’un qui n’aurait encore jamais vu d’homme » (1.51). « Il n’y avait personne comme lui sur toute le planète » (6.53).

Quand il découvre ses pouvoirs de guérisseur et sa disposition à lire dans les pensées des autres, Paul pense que « Dieu l’a fait comme ça. Parce que c’est sa mission ici-bas » (4.86). Caffey pleure souvent, avec des yeux « torturés en deça, lointains et sereins au-delà, comme si le vrai Caffey était ailleurs » (1.53).

…pour lutter contre le mal…

Caffey entre manifestement sur cette terre en contact avec un monde qui nous est invisible. Passant dans le local où ont lieu les exécutions, il constate: » Y en a encore ici. Des morceaux, d’eux, encore ici. J’les entends qui hurlent » (5.53).

Le mal chez les autres, « j’le vois » (5.76), de la même manière qu’il reconnaît les méchants des bons. Le mal repéré, il a ses techniques opératoires. Il paraît absorber « le mal » , qu’il recrache ensuite sous la forme de moucheron: quand il avait les jumelles sur les bras, « un nuage de moucherons l’entourait » (1.49); lors de la guérison de Paul, « il a exhalé un nuage de petits insectes qui ressemblait à des moucherons » (3.27); en ressuscitant la souris, « un nuage noir est sorti de sa bouche, on aurait dit des moucherons » (4.13). Ces moucherons crachés noirs deviennent blancs à l’air et disparaissent: victoire du bien sur le Seigneur des Mouches? Les moucherons « sont le mal lui-même. Caffey prend le mal noir en lui et le relâche blanc dans l’air » (4.84).

…rayonnant son pouvoir…

« Être touché par lui, c’était comme être touché par quelque étrange et merveilleux docteur » , pense Paul, qui a tendu la main à Caffey quand celui-ci est parvenu au couloir de la mort (1.30), ce qui ne lui était arrivé pour aucun prisonnier. Le rayonnement de Caffey est tel qu’il paralyse l’entourage qui voudrait s’opposer à son oeuvre de guérison (5.70).

Paul pense qu’en dehors de Dieu, il y a « une autre force » et que « cette force travaille consciemment à anéantir notre envie de bien faire. Pas Satan, pas lui (bien que je ne doute pas de sa réalité), mais une espèce de démon de discorde » … « Je sais que cette force était activement à l’œuvre, parmi nous cette nuit-là, tournoyant comme un brouillard maléfique » (5.67).

Dès que Caffey entre en action, il convainc tous les présents dans son désir de guérir: « Et soudain le monde a repris sa place pour moi. L’esprit de discorde qui avait bouleversé mes pensées avait disparu (…). L’esprit du bien qui s’opposait au démoniaque était du côté de Caffey » . « C’est cet esprit -quelque chose de blanc- qui a pris le contrôle de la situation. L’autre chose n’a pas complètement disparu, mais je pouvais le sentir qui reculait comme une ombre chassée par une soudaine lumière » (5.69).

…condamné à guérir…

Caffey est en quelque sorte obligé de combattre le mal. A Paul qu’il va guérir de son infection urinaire: « S’il vous plaît, boss Edgecombe ! Faut que vous veniez » (1.24). Il tend les mains pour avoir la souris écrasée par Percy: « Il y avait dans son geste une prière et une intensité qui me frappèrent » (4.19), et sur son visage « un désespoir aigu » (4.22). Dès qu’il a guéri, Caffey devient « heureux, véritablement » , « pendant une minute ou deux » (4.22). Il prononce ensuite toujours les mêmes mots. A propos de la guérison de Paul: « J’l’ai fait, il m’a dit. J’l’ai fait, pas vrai? » (3.28). « J’l’ai fait. J’l’ai fait à la souris de Del » (2.42). Quand Paul lui a posé la question: comment as-tu fait?, « il a secoué la tête, une fois à droite, une fois à gauche, et retour au milieu. Il ne savait pas comment il avait fait (comment il m’avait guéri) , et l’expression paisible de son visage disait qu’il s’en fichait comme de l’an quarante » (3.28). Paul a son explication: « Sauf que ce n’était pas lui, mais Dieu, et Dieu seul. Si John Caffey disait « je » , c’était par ignorance plus que par orgueil » (3.33).

Lors de son arrestation, il a dit au shérif des mots qui paraissent un aveu: « J’ai pas pu faire autrement (…). J’ai essayé, mais c’était trop tard » (1.54). Quand il entre dans sa cellule de condamné, il dit de même à Paul: « J’ai pas pu faire autrement, patron… J’ai essayé, mais c’était trop tard » (1.31).

Quand il le connaîtra mieux, Paul aura une explication: « Il essayait de leur dire qu’il les avait découvertes, qu’il s’était efforcé de les guérir, mais qu’il n’avait pas pu, parce qu’elles étaient trop abîmées ou déjà mortes » (5.16). C’est son échec qui le pousse à « lancer vers le ciel sa plainte terrible » … en laissant « l’air fuser en un cri de damné » (1.49). Croyait-il qu’il serait puni parce qu’il n’a pas réussi à ressusciter les jumelles ?

…Christ noir venu d’ailleurs…

Un collègue de Paul, lecteur de magazines de science-fiction (4.84), n’a apparemment pas le même avis que Paul sur la mission de Caffey. Car Caffey, qui, derrière ses barreaux, a « le regard lointain, noyé dans les larmes -comme du sang qui coulait d’une blessure inguérissable et indolore » (4.65), qui a peur du noir, vit intensément la nuit de son équipée nocturne: « Il caressait la nuit » (5.46), « la tête levée (…) vers les étoiles » , il « buvait littéralement le ciel étoilé » (5.57). « Il souriait de toutes ses dents… Regardez, boss! il a dit… C’est Cassie, là-haut ! » (5.58).

Caffey vient-il d’une autre constellation, de Cassiopée qu’il semble connaître, lui qui « n’avait pas l’air illettré, mais pas l’air éduqué non plus? » (1.27), qui connaît son nom, sait qu’on l’écrit pas pareil que la boisson, mais qui ne désire pas « trop en savoir plus » , paraissant presque « idiot » (3.28), qui ne « peut même pas se souvenir de la semaine qui vient de passer? » (3.42). Quand il est arrivé dans la prison, « il regardait seulement où il était (…). Et peut-être bien qui il était » (1.21). Est-il celui qui est venu, de là-haut, des étoiles pour lutter contre le mal terrestre -mais seulement le terrestre? -et qui doit en mourir?

… porter sa croix sur cette terre ?

Caffey en a assez: « J’ai envie de mourir, boss » . « J’suis fatigué de toute la souffrance que j’entends et que j’sens… J’suis fatigué de voir les gens se battre entre eux… J’suis fatigué de toutes les fois que j’ai voulu aider et que j’ai pas pu. J’suis fatigué d’être dans le noir. Dans la douleur. Y a trop de mal partout. Si j’pouvais, y en aurait plus. Mais j’peux pas » (6.57).

Et détail qui conduit à un abîme métaphysique: il apprend à Paul que, pour les fillettes se taisent pendant son forfait, Wharton les a menacées: « Il a dit à l’une: tu fais du bruit, je tue ta soeur. Il a dit la même chose à l’autre. Vous comprenez? Il les a tuées avec leur amour. Leur amour des jumelles » (6.58). « C’est comme ça tous les jours… Partout dans le monde » (6.58).

Paul l’a vu en rêve, « crucifié » (5.89), avec autour de lui Delacroix, le bon larron qui s’est repenti, et Percy Wetmore, le mauvais larron, qui est mort dans la haine.

3ème partie : LES PORTES.

Entre les humains et les ordres, ou entre les humains, il y a des portes. Ces portes peuvent se franchir:

* 1. dans un espace, à un moment donné. Elles permettent des rencontres, des influences, des effets, tant en ce qui concerne les individus que les lieux.

* 2. dans le temps. Leur communication permet de comprendre pourquoi, à des années d’intervalle, des êtres, des situations ou des espaces se ressemblent, engendrant des effets similaires.

* 3. dans un autre espace, en un autre temps, avec des zones d’influence venant d’une autre dimension, par une sorte de continuité confuse entre le cosmos et le psychisme humain, comme si un même courant de forces les traversait, quoique les ordres soient différents.

Il y a souvent une clé qui permet de comprendre comment une porte a pu s’ouvrir ou se fermer.

Reprenons à nouveau les personnages de THE GREEN MILE dans leur ordre d’apparition dans la première partie de cette étude.

1.PORTES S’OUVRANT DANS UN ESPACE DONNÉ, A UN MOMENT DÉTERMINÉ.

1. porte Wild Bill Wharton // Percy Wetmore 3.

Wharton éprouve à l’égard de Percy des sentiments qu’il ne cache pas: « J’préférerais te le mettre dans le cul plutôt que dans la fente de ta sœur » (3.77). Lorsqu’il agresse Percy, il lui donne « un vrai baiser » (5.77) sur le cou. Le baiser est un moyen de possession.

Après l’agression à laquelle il n’a absolument pas réagi -alors qu’il avait sauvagement matraqué Delacroix pour une raison prétendument semblable- Percy est « blanc comme linge » , et ouvre de « grands yeux humides » (3.77), presque soumis; « Il avait l’air de quelqu’un qui vient d’échapper à un viol » (3.78).

Plus tard, quand Paul lui met la camisole de force pour le neutraliser, Percy croit -au grand dégoût de Paul-que pour le punir, on va « l’enfermer avec Wild Bill » et que « sa punition pour l’éponge sèche serait un enfilage à sec par notre résident psychopathe » (5.42). Peur, fascination, tentation, séduction sont les clés utilisées. La porte est entrouverte, si on peut se risquer à ce douteux jeu de mots. Percy aime le mal, mais a autant peur d’un mal supérieur: « La mention de Wharton éveilla une authentique terreur dans ses yeux » (4.60) que ce rôle de suppôt du mal l’attire.

2. porte Wild Bill Wharton // Mélinda Moores.

Wild Bill s’est trouvé à l’hôpital d’Indianola en même temps que Mélinda (2.76), pour

y subir des examens. Mélinda venait d’y entrer pour un diagnostic de l’origine de ses migraines, une tumeur du cerveau « grosse comme un citron » (2.80). Elle subit une dégradation physique catastrophique4, qu’on peut attribuer à son cancer. Mais les jurons, les insanités sexuelles qu’elle profère sont identiques à ceux de Wild Bill… Et Paul formule l’hypothèse d’une « possession diabolique » (5.74).

La faiblesse physique de Mélinda et son état de fragilité auraient permis à « quelque chose » , sorte de démon mandataire, de passer de Wild Bill en elle, sur son lit d’hôpital, ce qui expliquerait les obscénités, l’apparence et la voix « aiguë, grinçante, rouillée » (3.62).

3. porte Mélinda Moores // John Caffey.

Habituellement tous deux ont « exactement le même regard: perdu et empli d’une immense tristesse. Un regard mourant » (4.70). Mais quand Caffey entre dans sa chambre pour la guérir, le visage de Melly exprime « la peur et l’horreur -comme si le mal en elle avait reconnu celui qui avait le pouvoir de lui faire lâcher prise » (5.74).

Par un bouche-à-bouche, Caffey aspire le mal de Mélinda (5.76): en même temps, la maison frémit, des objets tombent, il y a une odeur de brûlé (5.77), un cri, des rafales de vent (5.78). « John Caffey s’est enfin écarté de Mélinda, dont le visage avait changé: il s’était lissé (…). Ses yeux avaient retrouvé leur dessin naturel. Elle semblait avoir rajeuni de dix ans » (5.78) et a retrouvé la couleur de ses cheveux (5.79). Elle se met à parler avec calme et courtoisie, remerciant Caffey et lui donnant « une médaille de Saint-Christophe en argent » (5.84), symbole protecteur du voyage. Le lendemain, « débordante de force et d’énergie » (6.62), « elle va bien. Elle est debout, alerte et elle fait plein de projets de jardinage » (6.31). Elle devient même « un miracle ambulant pour les médecins d’Indianola » (6.36), « la huitième merveille du monde » (6.77).

C’est par une sorte d’exorcisme que le démon a été chassé de Mélinda.

4. double porte… Bill Wharton // Mélinda Moores // John Caffey.

Caffey n’a pas recraché le mal sous forme d’insectes comme il le fait habituellement: il l’a gardé en lui (5.78). A noter qu’une porte directe Wharton // Caffey a failli s’ouvrir antérieurement, mais ne s’est pas ouverte à la suite d’une intervention extérieure. Entre les barreaux de sa cellule, Wharton a saisi la manche de Caffey: « La réaction de Caffey a été remarquable. Il ne s’est pas libéré, mais a poussé (…) un hoquet, aspirant l’air entre ses dents comme quelqu’un qui vient de toucher quelque chose de froid et de répugnant » (5.47). Caffey vient de reconnaître en Bill Wharton le tueur des petites filles, qu’il avait « vu » puis « oublié » (6.41). L’intervention d’un gardien, qui coupe le contact Wharton // Caffey, met fin à la certitude de Paul qu’il « allait se passer quelque chose d’horrible, quelque chose qui changerait le cours des événements » (5.48).

Si nous reprenons le passage de la chose de porte en porte, on obtient le cheminement suivant: Wharton, porteur du mal, transmet à Mélinda un élément maléfique, que reprend à son compte Caffey. A Mélinda qui le remerciait: « De rien, il a dit d’une voix rauque, d’une voix qui m’a rappelé celle de Melly » en état de possession (5.83). A son tour, il a vieilli de dix ans (5.82), paraît malade, a le « visage hagard » (5.87), fléchit sur ses jambes (5.88), a perdu sa force (5.89). Paul remarque « avec horreur » « que le coin droit de ses lèvres présentait maintenant le même rictus que chez Mélinda » (6.14). Il semble à Paul qu’il essaie de ne pas vomir, pour « empêcher le mal de s’échapper » (5.88). « Aujourd’hui, quand je repense à cette nuit, j’en secoue la tête d’incompréhension à l’idée d’avoir deviné aussi juste et aussi faux à la fois » (5.88). Paul pense en effet que Caffey souhaite mourir du mal qui est resté en lui pour ne pas passer sur la chaise électrique. Mais Caffey va en faire un autre usage.

5. triple porte : Bill Wharton // Mélinda Moores // John Caffey // Percy Wetmore.

Caffey a réussi à plaquer Percy contre les barreaux de sa cellule. Pratiquant le même bouche-à-bouche grâce auquel il a aspiré le mal de Mélinda, Caffey va le transférer à Percy: « Pendant un instant, leurs lèvres se sont légèrement descellées et j’ai vu le tourbillon de points noirs qui surgissait de la bouche de Caffey et pénétrait dans celle de Percy Wetmore » (6.22). Le sol parait trembler, un plafonnier explose. Signes qu’une puissance agit. « Ce qu’il a pris à Melly, c’est maintenant Percy qui l’a, j’ai dit » (6.22). Paul comprend pourquoi Caffey a gardé le mal de Mélinda: « Il a gardé ce poison qu’il avait pompé du corps de Melly (…) au risque de se tuer à moitié avec… » (6.42). Il va se servir de Percy, mauvais homme déjà souillé par le mal, pour faire disparaître un autre « mauvais homme » (6.16). Et Percy, devenu malgré lui instrument du bien tout en se servant du mal, va abattre le monstre Wharton de 6 balles de révolver… Sa mission involontaire achevée, « il a ouvert grande la bouche et a vomi un nuage noir, grouillant, tellement épais qu’il nous masquait sa tête » (6.25). Il perd son identité, avec un « visage qui semblait se ramollir comme de la cire » (6.28). Percy a échappé au mal définitif. Caffey s’est servi de lui, mais ne peut le ramener au bien (6.28). « Absent au monde » (6.62), perdu dans une inertie « catatonique » (6.28), Percy est devenu neutre à l’égard du bien et du mal, sans lesquels personne ne peut se définir. Quant à Caffey, il « n’est plus du tout malade » (6.24).

6. porte John Caffey // Paul Edgecombe.

Paul va parler à Caffey dans sa cellule, l’avant-veille de son exécution. Caffey lui prend les mains dans les siennes. Paul ressent une impression de picotement « au plus profond de son corps » (6.56). « J’éprouvais maintenant la même sensation que le jour où il m’avait guéri de mon infection, mais en même temps, c’était différent (…). La différence venait de ce que, cette fois, John ne savait pas qu’il agissait sur moi. Soudain j’étais terrifié (…). J’avais l’impression que des lumières s’allumaient partout en moi, pas seulement dans ma tête, mais dans tout mon corps » (6.56).

A la suite de cette imposition de mains, pendant plusieurs heures, Paul est habité par un don de voyance (6.57), dans cette situation incroyable où il pouvait « percevoir les pensées de Brutal. C’était comme un très faible murmure » (6.59). Il ne sait comment utiliser sa force, le « flux d’énergie » qui l’a envahi (6.60). » « Vous n’exploserez pas » , il m’avait dit avec un petit sourire; c’était vrai, mais il m’était tout de même arrivé quelque chose. Quelque chose de durable » (6.76).

Est-ce seulement cela qui explique que Paul est en pleine vigueur intellectuelle à cent quatre ans, quand il fait ce récit ? (6.76). Et qu’il ne les paraît physiquement pas! « J’ai toujours pensé que tu avais quatre vingt et des poussières, mon âge, peut-être un peu moins » , lui avait dit Elaine (6.76).

2. PORTES S’OUVRANT DANS LE TEMPS TERRESTRE.

Constatation de Paul: « J’avais l’impression qu’en racontant les événements de ce maudit automne 32, j’avais ouvert une porte reliant le passé et le présent -Percy Wetmore et Brad Dolan, Janice Edgecombe et Elaine Connelly, le pénitencier de Cold Mountain et la maison de retraite de Georgia Pines » (4.11).

7. porte Percy Wetmore // Brad Dolan.

Quand il mettait son avenir en jeu en sortant du bloc des condamnés à mort le prisonnier Caffey pour sauver Mélinda, Paul songeait: « Percy s’en tirerait (…). Il se trouverait là-bas tout un asile rempli de pauvres gens, sur lesquels il pourrait exercer sa cruauté » (4.87). Plusieurs dizaines d’années plus tard, à la maison de retraite, il retrouve son double, le garçon de salle Brad Dolan: « toujours à se peigner les quelques poils qu’il lui reste, tout comme Percy, et toujours un machin à lire fiché dans la poche-révolver » (2.05), des recueils de blagues. Il est « aussi borné que Percy » (2.05). « C’est un sournois et il aime faire souffrir les autres » (4.08). « Il n’avait pas peur, lui, d’enfreindre le règlement; il redoutait seulement d’être pris en flagrant délit. Et en cela aussi, il était comme Percy Wetmore » (4.11). Il prend peur quand Elaine le menace de la colère de ses relations: « Il n’a pas moufté » (6.09).

Comme Percy, Brad « est un sadique: pour lui, si ce n’est pas vache, c’est pas drôle » (2.06). Il a une voiture avec cet auto-collant sur le pare-chocs: J’AI RENCONTRÉ DIEU: C’EST UN SIMPLE D’ESPRIT (5.07).

Dolan n’aime pas Paul – « vieux crouton, peut-être bien que c’est ta gueule que je n’aime pas » (6.07)- « comme Percy n’aimait pas Delacroix » (4.09). Et sans le vouloir, quand il lui parle, Paul, qui en a peur (6.07), prend le « ton plaintif » de Delacroix (4.10). « Il me souriait. Me détestait. Peut-être même qu’il me haïssait. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Parfois, il n’a pas de pourquoi. C’est ce qui est effrayant » (4.10). Paul retrouve ainsi les conditions du conflit du passé entre Percy et Delacroix, qui s’était terminé par une mort atroce. Sauf que maintenant, le partenaire du sadique, c’est lui… Et comme le dit Elaine, « d’après mon expérience, les dragons de l’espèce de Brad Dolan ont la vie dure » (6.10).

8. porte Janice Edgecombe // Elaine Connelly.

Janice Edgecombe, qui a été pour Paul sa « petite et meilleure amie » (3.07) est morte. A la maison de retraite, Paul a rencontré Elaine Connelly, 80 ans, cultivée et intelligente (3.06): « C’est fou à quel point elle me rappelle ma femme » (5.11). Discrète, elle l’aide, le conseille, le soutient. Elle est son « amie -rien qu’une amie » (3.06): « les braises vous réchauffent parfois mieux que les flammes » (3.06). Elle jouera à ses côtés le même rôle que jadis son épouse Janice5. Et quand ce sera utile pour protéger Paul de Dolan, elle montrera l’autorité et l’énergie nécessaires: « Dès lors que mes amis sont menacés, je deviens intraitable » (6.09).

9. porte6 : le pénitencier de Cold Mountain / la Résidence de Georgia Pines.

La maison de retraite où s’est retiré Paul « n’est pas une mauvaise maison, pas entièrement (…), mais à sa manière, c’est un cul-de-sac aussi mortel que l’était le bloc E à Cold Mountain » (2.05). Si la prison est un « vrai cirque » et que « nous sommes tous des souris dressées » (3.41), il en est de même à la maison de retraite et Paul traite parfois de « détenus » ses résidents (3.05). A la prison, ses condamnés attendaient l’heure de leur mort: les vieux retraités « se sont mis sans le savoir à l’heure de Georgia Pines, une heure qui agit comme un acide doux, qui leur ronge d’abord la mémoire, et après le désir de vivre » (4.06).

3. PORTES S’OUVRANT DANS D’AUTRES ZONES DE FORCES.

10. porte : un Dieu vengeur / Caleb Hammersmith.

Le châtiment biblique7 est le suivant: une faute ayant été commise par quelqu’un, un ordre intervient qui fait payer cette faute par un ou des descendant, mêlant ainsi à la fois l’espace et le temps dans un châtiment de génération en génération.

Caleb -4 ou 5 ans- est le fils de Burt et le jumeau d’Arden. Burt est le journaliste qui a suivi le procès de Caffey, poursuivi pour assassinat sur les petites jumelles. Burt affirme que le noir Caffey a eu « envie de tuer deux petites filles. Des petites filles Blanches » , et qu’il l’a ensuite regretté. À Paul, incrédule, qui lui demande: « Vous croyez une chose pareille? » , il répond: « Ça m’arrive » (3.42). Mais il n’a pas fait état de ces doutes dans ses articles ou lors du procès. Il a épousé la thèse commune (5.17), alors qu’il y avait en lui des incertitudes. En fait, Hammersmith, universitaire qui se prend pour un humaniste (3.48), se rend plus ou moins compte qu’il est dominé par un racisme latent, qu’il compare « les nègres aux chiens » (3.45), et qu’il en est complice.

Paul croit à l’idée d’expiation8 sur l’ordre d’un Dieu tout-puissant: « Seul Dieu pouvait nous pardonner nos péchés (…), mais ça ne dispensait pas Ses enfants d’expier les crimes (et même leurs simples erreurs de jugement)9 chaque fois que c’était possible » (4.71). Ce ne serait donc pas par hasard si le chien de la famille, obéissant et tranquille, a durement défiguré le petit Caleb en lui arrachant un côté du visage et un oeil. Caleb « connaîtrait l’enfer à l’école, où il serait impitoyablement moqué à chaque récréation par des brutes ricanantes… Plus tard, devenu homme, il ne coucherait jamais avec une femme sans devoir la payer. Il resterait à jamais en dehors du cercle de ses pairs » (3.47). Son père paie aussi. Il est devenu « douloureusement maigre, comme s’il se remettait à peine d’une maladie » (3.37), et il surveille constamment ses enfants. Il était inquiétant, « mais le pire, c’est que le bonhomme ne savait pas à quel point il était inquiétant » (5.12).

On peut d’ailleurs se demander si Paul, quand il prend la décision de faire guérir Mélinda par Caffey en prenant des risques, ne le fait pas pour éviter que ses descendants paient la faute qu’il commettrait en restant passif. Il cite trop volontiers ses petits-enfants et son arrière-petit-fils pour que cette hypothèse ne soit pas évoquée.

11. porte : la « force qui » … // John Caffey.

Paul fait allusion à Elaine d’une « force qui… » (6.81). Il est interrompu par Dolan: de bonne guerre pour un romancier. Mais comme Paul ne complétera pas cette information ultérieurement, on en est réduit à la recherche d’indices et de conjectures.

L’évidence, pour les hommes de Paul, c’est que Caffey est investi d’un pouvoir, miraculeux. A leur retour de l’expédition qui a permis la guérison de Mélinda, un gardien demande: « Sa voix s’est faite murmure, comme celle des gens quand ils entrent dans une église… Est-ce que c’était un … (Il a dégluti). Enfin les gars, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c’était un… miracle? » (6.15). Pour les autres gardiens, pas de doute: « Il l’a tirée de la tombe, voilà ce qu’il a fait… Ouais, un miracle, un vrai » . Ainsi l’entourage de Paul, y compris le directeur de la prison, époux de Mélinda (6.62), admet avec plus ou moins de réticence une guérison miraculeuse de type chrétien. Sauf Paul, qui s’interroge.

On ne peut même pas dire que la prière de Caffey avant de mourir -( « Bébé Jésus, faible et doux, prie pour moi, un orphelin. Sois ma force, sois mon ami, soit avec moi jusqu’à la fin » )- soit particulièrement originale, même si elle n’est pas banale. Caffey a pu apprendre des rudiments de religion dans les églises: on peut penser qu’il en nettoyait une quand une tornade l’a frappée pendant une répétition des choeurs en 1929 -et, à l’occasion, on a aussi parlé de « miracle » , quand un grand noir avait sorti des hommes des décombres qu’on croyait morts, et « qui n’étaient que contusionnés » (6.49).

Encore faudrait-il que Paul, qui croit en un ordre divin terrestre, arrive à s’expliquer ce qui se passe. Caffey, qui fait des miracles, va mourir, et c’est un scandale pour l’esprit. « Mais lui, pourquoi a-t-il été abandonné de Dieu? » Car c’est ce Dieu qui va sacrifier John Caffey, qui n’avait qu’une passion dans la vie, « faire le bien à sa façon toute instinctive » (6.89). Et si Dieu l’a abandonné, ce que Paul renâcle à accepter, c’est que « Dieu le veut ainsi. Et quand nous nous disons: « Je ne comprends pas, Il répond: « Je m’en fous » (6.89).

Mais les gardiens n’ont peut-être vu qu’un aspect des choses, Caffey guérisseur. Ils n’ont pas vu, ou osé voir, Caffey exorciste chassant le mal, la guérison des maladies n’étant qu’un aspect de ses pouvoirs.

Caffey, ou autre chose ? Caffey, sous des apparences terrestres, n’est peut-être qu’une émanation provenant de cet « ordre qui… » jamais explicité. Ce serait par lui que les directives passeraient, les instruments se mettraient en oeuvre.

Caffey ressemble certes au Christ. Il échappe aux critères humains. Il n’est pas sensible à sa nourriture, à sa vie matérielle (6.56), à son confort (sauf tout ce qui concerne le « noir » , qui est le mal (6.57)). Il ne connaît pas la notion d’intérêt, il est oblativité pure. Mais cela ne va pas plus loin: Jésus venait au nom du père, et connaissait le sens de sa mission terrestre. Caffey est comparable à un robot, programmé avec un logiciel étriqué : il ne sait que repérer les bons et les méchants, sentir les « traces du mal » 10, et réaliser des actions qui le dépassent. Paul a paru un moment l’avoir deviné. Avant son exécution, Caffey demande à Paul : « On prie pour quoi, boss? -Pour la force, j’ai répondu sans réfléchir » (6.64).

Sans passé et sans perspectives d’avenir, Caffey semble tout entier asservi à une cause qui le dépasse et dont il n’est qu’un instrument réalisant seulement à un instant donné ce qu’il sent en lui qui le pousse à agir. Une sorte d’énergie nécessaire et utilisable. Il ne lui resterait ainsi, comme accomplissement personnel de sa mission, qu’à utiliser au mieux son énergie vitale de géant d’une force exceptionnelle. Paul, qui a connu l’épreuve de l’imposition des mains (6.56), comprend « pourquoi John était tellement fatigué. Un don comme le sien aurait brisé n’importe qui » (6.60). Mais si Caffey, pour une raison ou une autre, n’avait pas su au mieux utiliser quand il le fallait cette énergie ?

Par ailleurs, sur la chaise électrique, Caffey déclare: « Je regrette d’être ce que je suis » (6.70). Que veut-il dire par ces mots, au-delà du premier degré de sens compris par l’auditoire, qui croit qu’il regrette son crime? Qu’il pense: « Je suis insuffisant et je dois souffrir pour n’avoir pas su sauver les petites filles? » -puisque ce n’est pas le fait d’avoir contribué à faire disparaître leur assassin qui va les faire revivre?

Paul s’attendait à le voir subir la chaise électrique avec sérénité. C’est le contraire: « Je n’ai lu dans ses yeux ni résignation,ni espoir de paradis ni même l’ombre d’un sentiment de paix… Ce que j’ai vu, c’étaient la peur, la misère, le désespoir et l’incompréhension. C’étaient les yeux d’un animal pris au piège et terrifié » (6.70). C’est vrai que la passion du Christ ressemble assez à celle de Caffey, et que le Christ, comme Caffey, a manqué de sérénité. Mais…

Tout détaché qu’il soit de ce monde, Caffey n’est pas indifférent à la douleur: il étouffe un cri quand Paul lui pince la jambe avec la boucle de l’entrave aux chevilles qui l’immobilise sur la chaise électrique (6.68). Mais…

Mais pourquoi les cicatrices troublantes de Caffey sur lesquelles King a beaucoup insisté 11 et dont nous ne possédons pas la clé?

Peut-on, à ce stade de l’analyse, postuler une « force qui » punirait l’envoyé qui raterait sa mission, qui lutterait mollement contre le mal, qui ne déploierait pas une énergie suffisante, qui ne ferait pas, en quelque sorte, son « quota » de bien ? Caffey a une peur visible de ne pas pouvoir guérir, attend avec avidité de pouvoir le faire. Il a été profondément marqué par son incapacité à guérir les jumelles.

Est-il condamné (con-damné? 12 ) au bien? en sachant qu’il devra payer son incapacité à le faire ?

Certes, grâce à la souris et aux diverses péripéties qui se sont succédées, il a fait supprimer le démon qui avait tué les fillettes. Mais est-ce suffisant? Ne serait-ce pas, au mieux, qu’un rattrapage?

Que serait cet « ordre » , sorte de dictature ou fascisme du bien, qui va bien plus loin et avec plus de cohérence que le Dieu de Paul, qui ne louerait pas les bons -car ce ne serait pas suffisant d’être bon- mais qui les punirait s’ils ne sont pas des zélateurs actifs et efficaces dans leur lutte contre le mal? avec des obligations de résultat?

Y a-t-il un comptable de l’ordre, qui tiendrait quelque part le compte des réussites et des échecs? Et si la balance est négative, quel châtiment subirait le défaillant qui lui laisse des cicatrices sur tout le corps, comme celles de Caffey ?

Et quelle signification a pu avoir pour lui le public qui l’invectivait lors de son supplice comme un champion malchanceux? Et pourquoi: « pas dans le noir » ? Suprême infamie pour un agent de la lumière?

En guise de conclusion .

« LA FORCE QUI… » // la souris // l’historiographe-évangéliste.

Mister Jingles, la souris, est un autre instrument que « la force » a utilisé. Elaine, qui vient de lire le manuscrit de Paul, réfléchit: « John Caffey a touché la souris comme il t’a touché. Il ne t’a pas seulement guéri de ce que tu souffrais alors, il t’a rendu… résistant? (6.81).

Pas seulement résistant à l’épreuve du temps: centenaire presque jamais malade, Paul a échappé, avec quelques égratignures, à un grave accident d’autocar dans lequel est morte sa femme Janice (6.87). Et il pense qu’il a été sauvé par Caffey qu’il a vu -ou dont il a cru avoir la vision (6.87) lors de l’accident. « En 1932, Caffey m’a inoculé la vie. M’a électrocuté avec la vie » (6.88).

Pour faire quoi ?

Pendant soixante ans, Paul a regardé mourir les siens autour de lui, et il se rappelle les conditions de leur disparition avec beaucoup de précisions. Mais pendant soixante ans, il était en veilleuse13. Jusqu’au moment où la souris est arrivée. Avec les yeux aussi vifs et un comportement aussi obsessionnel avec sa bobine. Elle aussi, en 1932, a été un moyen. Elle n’a, à dire vrai, rien fait en dehors d’exercices de cirque. Mais elle a été continuellement au cœur de l’action, dans ce huis-clos où elle a joué un rôle de révélateur déterminant, dans la sélection des bons et des méchants qu’elle savait automatiquement faire.

Elle a bénéficié de la longévité due à l’énergie rayonnante de Caffey. Elle vient de mourir, à la fois de vieillesse et de la peur que lui a faite Dolan (6.82). En l’enterrant, Paul pense au passé, quand Delacroix lui a « demandé de veiller sur Mister Jingles, de ne pas laisser l’autre méchant lui faire du mal » . Pour la dernière fois, la souris vient de jouer son rôle.

Et Paul peut faire son bilan.

Il a certes fallu à Paul qu’une série de conditions soient réalisées -et de portes ouvertes- pour que la situation initiale soit recréé: les substituts de la prison, de Percy et de sa femme Janice. Mister Jingles, la souris, qui lui aurait demandé de raconter cette histoire, est devenue le catalyseur.

« Tu penses qu’il voulait que tu écrives cette histoire? » , demande Elaine à Paul (devenu historiographe-évangéliste).

« Non, pas Mister Jingles, répond Paul, mais la force qui… » (6.81).

Armentières, août 1996

- 1 Ignorons pour l’instant les ordres, les différentes puissances et mondes parallèles et leurs propres forces et modes de fonctionnement. Ces notions seront définies plus loin.

2 Le premier chiffre entre parenthèses correspond à l’épisode, le second chiffre à la page de l’édition. Librio (6 épisodes).

3 suggérée dans la 2ème partie, § 1.1 & 1.2.

4 voir 2ème partie, § 4.1.

5 voir 1ère partie, § 2.2.

6 à noter la relative pauvreté de cette porte-lieux qui intervient de manière bien plus efficace dans d’autres oeuvres ( comme Marsten House ou l’hôtel Overlook, pour ne citer qu’elles).

7 « Maudit sera le fruit de ton ventre… Jahvé enverra chez toi la malédiction, jusqu’à ce que.tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions » , DEUTÉRONOME, 28/18 & 28/20.

8 voir 2ème partie, § 2.

9 « Y sont encore ici. Des morceaux d’eux, encore ici…J’les entends qui hurlent » (5.53).

10 c’est nous qui soulignons.

11 On n’ose pas dire doublement protégé: par la force qui… » et peut-être par la médaille de Saint-Christophe s’il l’a conservée. On se souvient que Mélinda, guérie, avait donné cette médaille -dont la symbolique est bien connue- à Caffey (4.84). Caffey, à son tour, l’a confiée à Paul (6.67). Mais Paul ne dit nulle part qu’elle est encore en sa possession.

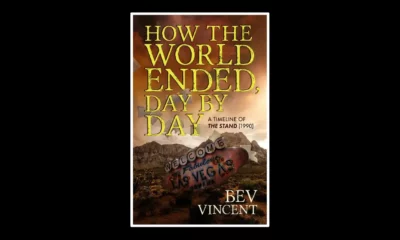

La Ligne verte : KING FEUILLETONISTE.

Annoncée en fanfare, publiée simultanément dans plusieurs pays, la dernière oeuvre parue de King mérite un examen particulier: King a-t-il débité un roman en tranches ou a-t-il respecté les règles des meilleurs feuilletonistes du XIXème siècle? Il ne suffit pas de faire paraître une oeuvre en fascicules pour que ce soit un roman-feuilleton.

C’est entre 1836 et 1840 que le genre « roman-feuilleton » s’est établi. Pour augmenter leurs tirages, les journaux commencèrent à publier des romans en fragments quotidiens. Ces fragments ont paru au bas de la première page, à un emplacement traditionnellement réservé à ce que l’on appelait le feuilleton, où il y avait un peu de tout, mais à dominante culturelle: nouvelles littéraires, critique théâtrale et musicale, récits de voyage, etc. Il est piquant de relever, parmi les premiers titres à succès publiés à cette époque, Les Mémoires du Diable de Frédéric Soulié, Le Fils du Diable de Paul Féval et des titres divers où le mot « mystère »1 a sa place.

Les mauvais feuilletons sont légion: intrigues invraisemblables, descriptions faciles, effets grossiers et pathétiques, style relâché, et ont contribué à la mauvaise réputation du genre: littérature de bas étage méprisée par les lettrés et les puristes. Les bons feuilletons obéissent à un certain nombre de règles, nécessitées par le besoin de vendre le maximum de journaux possibles à un public à la fois exigeant et simple. Certaines de ces règles sont d’ailleurs applicables aux romans de tout genre, dès l’instant où il y a du suspense.

LES RÈGLES FONDAMENTALES DU ROMAN-FEUILLETON.

Le feuilleton doit nécessairement:

* maintenir le lecteur en haleine et l’amener à attendre fébrilement le quotidien du lendemain, en croisant des situations multiples qui se nouent et se dénouent dans une savante mise en scène ( psychologiquement, pour le lecteur insatisfait: que va-t-il se passer ?).

* piquer et maintenir la curiosité sans jamais la satisfaire entièrement (quand vais-je enfin savoir ?).

* créer des effets et des coups de théâtre faisant rebondir le cours du récit dans des voies imprévues (je ne m’attendais pas à ça? mais alors…?).

* avoir des héros à la psychologie sommaire, typés et parfaitement identifiables: généralement les bons et les méchants, sans compter les traîtres (je n’ai pas à me casser la tête: v’la le méchant !)

* avoir de bonnes liaisons entre les épisodes. Cet aspect particulier mérite un plus long développement, étant donné qu’il n’appartient qu’au roman-feuilleton (si on se limite à la littérature).

Même si on en passe chaque jour quelques pages dans un quotidien, un roman, écrit pour la publication en un livre ou déjà publié, n’est pas un roman-feuilleton (encore que bien des auteurs aient procédé ainsi).

- Le véritable feuilleton est écrit dans l’optique de sa publication par épisodes: à l’intérieur de chaque épisode, les nécessités du genre énumérées plus haut doivent être respectées, avec en plus le souci que la fin et le début de chaque parution préparent l’esprit du lecteur.

Pour obéir à cette exigence, il faut:

– à la fin de chaque épisode, faire en sorte que l’effet d’attente soit au plus haut degré chez le lecteur;

– au début de l’épisode, rappeler l’épisode ou les épisodes précédents pour le nouveau lecteur, le lecteur qui aurait sauté une ou plusieurs livraisons ou le lecteur sans mémoire…

Si la première nécessité n’entraîne pas de difficultés particulières, la seconde est plus contraignante. Il faut à la fois: résumer ce qui est nécessaire pour que la suite soit comprise; ne pas faire long pour éviter de rebuter le lecteur attentif, qui grille d’avoir la suite et ne goûte pas de perdre son temps à des redites; ou de déplaire au lecteur impatient qui se dit que la place perdue ainsi n’est plus disponible pour de nouvelles émotions…

La réflexion de King sur ce sujet s’était préalablement aiguisée avec Misery, où certains problèmes de composition littéraire avaient été abordés: les conventions du genre, le travail de recherche et l’inspiration, la mémoire de l’écrivain, l’acte d’écrire et les problèmes d’écriture, la drogue de l’écriture. Les problèmes du feuilleton avaient aussi été abordés. En effet, prisonnier de la criminelle infirmière psychopathe Annie, l’écrivain Paul Sheldon, blessé et handicapé, est contraint d’écrire un nouveau livre de la série des Misery, livres populaires qui ont fait son succès et occulté ses autres œuvres plus littéraires. Il en a écrit qulques chapitres, qu’il a du refaire parce qu’ils ne plaisaient pas à Annie (sont ainsi évoqués le deus ex-machina, le correct et le réaliste, pp.128 à 134, 243/4). Il a recommencé les chapitres insatisfaisants et lui propose de lire les chapitres suivants au fur et à mesure.

« Voudriez-vous le lire au fur et à mesure? » demanda-t-il?

Annie sourit.

« Oh oui! Ce serait presque comme les feuilletons, quand j’étais petite!

-Je ne vous promets pas un suspense brûlant à la fin de chaque chapitre, l’avertit-il. Ce n’est pas comme cela que ça marche.

– Mais pour moi ce sera parfait », répondit-elle avec ferveur. (…) J’ai toujours une envie furieuse de savoir ce qui arrive après -surtout ne dites rien! ajouta-t-elle précipitamment, comme si Paul se préparait à vendre la mèche » (pp.182/3).

Au fur et à mesure que le travail avance, Annie est de plus en plus impatiente: « Elle soupira. « Moi aussi j’ai envie de connaître la fin. C’est probablement la seule chose dont j’ai encore envie » » (211).Annie est incapable de croire que le romancier ne sait pas exactement lui-même ce qui va se passer: « Au moins vous, vous savez ce qui va arriver. Moi, je meurs d’impatience de l’apprendre. » (285).Cela permet à King de réfléchir sur le problème de la composition en quelques pages très importantes. (pp.289 à 297)Il est possible, maintenant, de voir comment King, apprenti feuilletoniste, a respecté ces divers impératifs.

La Ligne verte ET LES RÈGLES DU ROMAN-FEUILLETON.

Croiser des situations multiples.

Autour de Paul, le narrateur pivot de l’œuvre, plusieurs évolutions s’imbriquent:

– Paul, devant faire face à ses responsabilités de gardien-chef et à sa conscience, parviendra-t-il à neutraliser Percy Wetmore, sans y laisser sa situation?

– Que va devenir la souris, manifestement émissaire ou catalyseur des forces de la Lumière, qui n’aime que les hommes de bien?

– Percy Wetmore va-t-il enfin payer son irresponsabilité, son sadisme et son incurie insolente?

– Melinda Moores, la femme du directeur de la prison, est-elle condamnée à brève échéance par un cancer qui l’amène à une épouvantable dégradation?

– Le vieillard Paul, occupé dans sa maison de retraite à une tâche d’écrivain qui, ne lui est pas familière et à des promenades mystérieuses, parviendra-t-il à éluder les intrusions de Brad Dolan dans ses actions et à mener à terme ses projets ?

– Et puis surtout, que va devenir Caffey, injustement condamné à mort, guérisseur,

aidant au bien et manifestement venu d’ailleurs ?

– Enfin quelles sont ces forces extérieures qui manipulent ces personnages, et qui susciteraient leurs pensées et leurs actions ?Dès le premier feuilleton, ces divers éléments sont présents, à la fois épars et juxtaposés, pas explicités ou seulement l’objet de vagues allusions. Toutes ces situations, qui sont constamment en interaction au cours des différents épisodes, n’ont -excepté la guérison de Mélinda- encore aucune solution visible à la fin du 5ème et avant-dernier épisode.

Piquer et maintenir la curiosité.

L’habileté de King à parsemer ses récits d’allusions énigmatiques est bien connue, avec des correctifs, un mélange de faux et de vrais signaux d’alerte. Il décrit la plupart des situations en masquant les véritables mobiles ou les véritables explications, qui viendront plus tard, à leur heure, quand le suggéré ou l’esquissé aura enfin sa concrétisation définitive.

Le premier épisode, à la relecture, est remarquable et implique une technique de fichage particulièrement minutieuse des personnages et des événements. Quand on connaît la suite, on peut affirmer que l’œuvre a été d’abord totalement planifiée avec tous ses détails, peut-être écrite, puis en tout cas, réécrite partiellement pour la publication en feuilletons. En huit pages, tout y est, l’ensemble étant parsemé de considérations personnelles de Paul qui nous permettent simultanément de repérer quelques aspects de son caractère: la chaise électrique, le directeur Moores, sa femme Mélinda malade (1.13). Suit une fausse piste avec Beverly Mac Call (1.14 et 15) dont on n’entendra plus parler, puis John Caffey (1.17), Delacroix et sa souris, l’infection urinaire de Paul (1.19) et les différents gardiens (1.19 et 20). Et pour le lecteur attentif, que d’événements dont on brûle de connaître la teneur! Paul parle ainsi de ses gardes: ils « sont tous morts aujourd’hui, et Percy Wetmore aussi est crevé. » (1.20). Nous admirons rétrospectivement la pertinence psychologique du vocabulaire: mort ou crevé quand nous connaîtrons la suite du récit.

Ou encore: « 1932 a été l’année de John Caffey… Je me souviens qu’il faisait chaud, très chaud cet automne-là. Un mois d’octobre comme un mois d’août, et la femme du directeur, Mélinda, à l’hôpital d’Indianola. L’automne où j’ai eu l’infection urinaire la plus douloureuse de ma vie… L’automne de Delacroix aussi, le petit Français à la souris, celui qui est arrivé pendant l’été et qui a fait ce chouette tour avec la bobine de fil. Mais surtout , c’était l’automne où John Caffey, condamné à mort pour le viol et le meurtre des jumelles Detterick, a débarqué au bloc E. » (1.19).

Que d’allusions énigmatiques !

Prenons les notations de chaleur qui nous poursuivront de manière obsessionnelle jusqu’au quatrième fascicule. Qu’annonce cette chaleur? simple détail d’atmosphère corsant le récit? le feu à la prison? On ne comprendra qu’à la mort de Delacroix que toute cette mise en scène a été montée pour qu’un orage extraordinaire coïncide avec la mort horrible de Delacroix: le feu de l’automne, le feu des éléments déchaînés et le feu qui ravagera le condamné. Et ce n’est pas fini: « Il y a eu de l’orage à l’arrivée de John Caffey, et une véritable tempête quand Wild Bill est arrivé. » (2.55). Ce sont les successions d’incidents -en même temps que le manque des clés qui nous permettraient de les comprendre- qui créent l’état de vigilance.

Créer des effets et coups de théâtre faisant rebondir le récit.

Au XIXème siècle, on en était friand. Dans les Mystères de Paris, le jeune Rodolphe, déguisé en ouvrier, rencontre Fleur de Marie, une prostituée dont il veut racheter la faute. Pour cela, il doit affronter des voleurs, des criminels, des notables véreux, la justice, etc., dans une invraisemblable avalanche de péripéties, enlèvements, crimes… à la fin desquels il découvre que Fleur de Marie est sa fille… qui en meurt de honte!

Il y a là, effectivement, matière à rebondissements frénétiques. Ce déballage d’extravagances imprévisibles, et de retrouvailles à la bague ou au collier, est exactement l’opposé de la manière de King. On peut même estimer que la lecture attentive de La Ligne verte suggère des possibles, mais rarement l’inattendu, du moins quand un nombre suffisant d’éléments nous a été fourni. On pressent toujours une issue, et c’est King lui-même qui nous l’aura suggérée au détour d’une phrase. Les événements sont presque toujours prévisibles: leur déroulement dans ses détails ne l’est pas.

Premier exemple.

Le directeur Moores incite Paul à proposer au sadique Percy une exécution à réaliser (1.68), en échange de sa mutation. Paul va donc lui donner ce boulot parce qu’il croit bonne la stratégie de son patron, mais simultanément il le met en garde contre l’incapacité et l’imprévisibilité de Percy. Il annonce le pire. Comme c’est Delacroix, que Percy hait, que ce même Percy doit l’exécuter, que le titre du fascicule suggère « La mort affreuse d’Edouard Delacroix », et que Percy est aussi méchant qu’incapable, on devine que cette exécution sera un désastre. On n’en connaissait pas les formes exactes -et pourtant on était bien informé du rôle de l’éponge d’eau salée conductrice-, mais on en devine la progression et l’aboutissement. Il reste l’effroyable description de l’événement -par un King au mieux de sa forme- dont on attend avec une délicieuse horreur les détails…

Deuxième exemple.

On apprend successivement: a) que pour faire de l’exercice, Paul se promène; b) que depuis peu ses promenades ont un but; c) que la première est effectuée dès que le jour est levée; d) qu’il prend en partant du pain grillé à la cuisine; e) qu’il entre dans une remise (« J’y suis resté le temps de faire ce que j’avais à faire. » (4.07)); f) que cela a duré vingt minutes; g) qu’il a faim à son retour (après avoir mangé deux tranches de pain?); h) qu’il sort aussi en fin d’après-midi avec une bouteille; i) qu’il pourrait ne pas aller à la remise, mais qu’il le doit; j) que, pressé, il emporte du pain non grillé; k) qu’Elaine pense qu’il a un secret; l) que Dolan voudrait savoir ce qu’il fait dans le bois; m) que ce Dolan pose à tout le monde des questions à son sujet; n) et enfin, au cinquième épisode, que Dolan le cherche…

Quel être vivant, quel animal Paul peut bien nourrir dans cette remise, qui se contente d’un peu de pain et d’eau chaque jour?

Si maintenant on ajoute à cela qu’il y a des correspondances entre le pénitencier et la maison de retraite, que Dolan est le double de Percy, qu’il hait Paul comme Percy haïssait Delacroix… Tout l’intérêt du récit vient de ce que, malgré les éléments que l’on a en mains, on ne peut vraiment pas conclure, à la fin du cinquième épisode, si la souris -ça ne peut-être que ça- est Mister Jingles ou un descendant, mais on pense que c’est Dolan qui va le tuer.

King pourrait nous dire simplement: Caffey avait le corps entier zébré de vieilles cicatrices. Il ne le dit pas ainsi: a) il en a sur les jambes (1.21); b) sur le dos (3.29); c) elles sont entrecroisées et ne datent pas d’hier (3.43); d) il en a aussi sur les mains et les bras (5.75); e) le journaliste pense qu’il a été battu enfant « pour tuer le diable en lui. » (3.43). On constate bien que King ne cherche pas le coup de théâtre, qu’il nous met sur une piste. Il n’y aura pas de coup de hasard, ou d’événement imprévisible.

L’intentionnel règne de façon systématique et exclut tout deus ex machina, jusqu’au sixième épisode.

Cas particulier du sixième épisode.

Il n’y a, en effet, de véritables coups de théâtre que dans cet épisode. Ces événements étaient imprévisibles.

Citons-les par ordre d’importance dans le récit et non suivant leur ordre d’apparition:

– Percy tue Bill Wharton.

– Wharton a tué les petites filles et Caffey est innocent, ce dont on se doutait.

– Percy, amnésique et catatonique, ne pourra plus faire quoi que ce soit contre Paul.

– la longévité exceptionnelle de Paul, en liaison avec une imposition des mains de Caffey.

– le « mal », qui passe de Caffey à Percy, qui devient ainsi un agent du mal faisant le bien…

– Percy va bien à l’hôpital psychiatrique comme annoncé, mais en tant que malade…

– Elaine est la petite fille d’un politique haut placé et peut neutraliser Dolan.

Cette accumulation de coups de théâtre, d’importance inégale, certains précédés de faux indices, amène une solution souvent élégante2 aux cinq épisodes précédents3.

Qu’il y ait des coups de théâtre pour résoudre certaines apories ne veut d’ailleurs pas dire qu’ils ne sont pas eux-mêmes préparés. Ainsi King a du prévoir, dès leur installation dans leur cellule, que Caffey ne devait pas pouvoir voir Whatson: la reconnaissance tardive de Watson par Caffey proviendrait ainsi du fait que leurs cellules sont disposées dans le couloir de telle manière qu’ils ne peuvent se regarder. Si on reprend l’œuvre à rebours, comme il est facile de le faire, on s’aperçoit que tout, a été calculé4 de manière à ce que les pièces -souvent présentées à diverses reprises à l’assemblage, comme dans le montage d’un véritable puzzle- s’agencent de manière extraordinaire. Ce qui se produit dans le dernier épisode a été mis en perspective, avec une minutie d’horloger, et absolument sans lourdeur.

Les coups de théâtre ne sont pas invraisemblables5: on l’a vu, la logique rigoureuse et la trame très serrée des détails évitent à King trop de fantaisie. Il masque admirablement les invraisemblances dans une masse de connotations vraisemblables. Il fait vrai pour faire passer l’invraisemblable.

Cette invention foisonnante dans le détail, mis à la juste place, là où il faut, inaperçu de l’inattentif mais guetté avec ardeur par le passionné, suffit pour que, menée d’une main inexorable, l’action soit constamment passionnante sans avoir besoin de rebondir.

King n’a pas eu besoin des gros effets du XIXème siècle. Notre époque est plus subtile et King, qui la comprend parfaitement, a utilisé les moyens de son temps.

Avoir des héros facilement identifiables.

Paul, gardien-chef et homme de bien, parviendra-t-il à mettre hors-jeu Percy, gardien, l’homme du mal, qui est juste l’opposé de ses principes humanitaires? Quel rôle Caffey, condamné à mort, mais guérisseur compatissant,va-t-il jouer dans cette mission? La Ligne verte toute entière repose sur cette opposition qui a derrière elle une longue tradition de manichéisme dans le roman-feuilleton. L’intrigue des Mystères de Paris (1842) est établie par Eugène Sue autour du Prince Rodolphe, qui expie une tentative de parricide contre son père en parcourant le monde à la recherche de bons à recompenser et de méchants à punir. Nombre de romans-feuilletons de l’époque témoignent de la survivance prolongée du vieux mythe romantique d’un monde partagé entre le bien et le mal.

Aux agents du mal viennent s’opposer des figures homothétiques qui représentent le bien (Fantomas et Jude en sont sans doule les meilleurs exemples).

On pense très vite que Caffey est dans un cas semblable et, que dans un contexte différent, il doit expier une faute commise en recherchant systématiquement la guérison de ses proches. Une sorte de Judex actuel, justicier en dehors de la loi.

Dans La Ligne verte, il n’y a pas de personnages importants qui ne soient définis autrement que par cette dichotomie6: pour le bien, Paul, les gardiens sauf Percy, l’épouse de Paul, le directeur du pénitencier, sa femme Mélinda, Caffey ; pour le mal, Percy Wetmore et Wild Bill. Même un personnage aussi incident que la noire Beverly, condamnée à mort pour meurtre, grâciée, qui sort de prison 20

ans après, peut devenir bibliothécaire: Paul, qui a vu plus tard sa photo dans un journal, dit qu’elle a « les yeux d’une femme qui, à soixante-dix ans et quelques, n’hésiterait pas à rejouer du couteau si la situation l’exigeait. On reconnaît toujours les assassins, même quand ils finissent comme vieilles bibliothécaires dans de petites villes paisibles. » (1.16).

Le bilan est positif: King a eu d’autant plus de facilité à se plier ou à moderniser les règles du roman-feuilleton qui lui servait de modèle que, tout bien considéré, ces règles sont aussi celles du suspense, et que, dans ce domaine, il est un maître.

ROMAN OU FEUILLETON?

La difficulté, pour un romancier qui veut se lancer dans le feuilleton, est d’assurer entre les différentes parutions une fin d’épisode contraignant en quelque sorte le lecteur à l’achat de l’épisode suivant. Quand son projet de feuilleton prend forme, King avait « déjà pas mal avancé sur La Ligne verte: « Je pris conscience que je m’étais lancé dans la construction -disons classique- d’un roman. » (1.09). Il lui a nécessairement fallu, à partir de l’instant où sa décision fut prise, revoir son travail: « Quoi qu’il en soit, je décidai de publier La Ligne verte en épisodes, à la manière des feuilletonistes du XIXème siècle. » (1.10).

Du roman au feuilleton.

King a d’abord pensé à un bref résumé au début de chaque épisode, « pour rafraîchir la mémoire de ses lecteurs. » (6.92). C’est le procédé des « séries ». Puis il s’est rendu compte, en étudiant les procédés de Charles Dickens, que ce dernier était « beaucoup plus subtil : le résumé faisait partie intégrante de l’histoire. » (6.92). D’où l’idée, inspirée par son épouse, qu’avec l’aide de la souris, devenu le secret de Paul Edgecombe dans sa maison de retraite, il pouvait « créer un récit dans le récit » (6.92), en établissant les liaisons correspondantes. Ce qui a enrichi considérablement le rôle du narrateur.

Le narrateur.

La difficulté pouvait être résolue en utilisant astucieusement la présence d’un narrateur: c’est « la présence de ce narrateur à la voix de Stephen King, si jamais il y en eut un: une voix simple, sincère, humble, presque candide » (1.09), qui va assurer, par un flash-back permanent, l’ossature du récit.

La structuration en épisodes repose là-dessus. Le narrateur est « un très vieil homme. » (5.06), achevant sa vie dans une maison de retraite de Géorgie. Il revoit un moment fort de son passé, en 1932, en faisant fréquemment des retours au présent. Procédé bien connu, mais original ici dans la mesure où il devient naturel de résumer l’épisode précédent dès l’instant où le narrateur affirme avoir des difficultés à bien se rappeler et aussi à écrire. Cette trouvaille du narrateur âgé7 et sympathique en panne de souvenirs a de nombreux avantages:

1. Il permet à Paul de reprendre à plusieurs reprises certains détails ou points de

chronologie en se plaignant de sa mémoire devenue défectueuse: « Je me souviens très bien de tous les événements de cette année 1932; c’est leur ordre qui, des fois, fait désordre dans ma tête. Mais je ne m’en fais pas, je sais que si je m’applique, je suis encore capable de vous raconter ça comme il faut. » (2.07).