Les Croque-mitaines

(Stephen King)

Lorsque je m’exprime en public - ce que je fais le plus rarement possible -, je n’ai pas l’habitude de lire un texte préparé ou de m’évertuer à tenir des propos sérieux ; pour paraphraser improprement Mark Twain, je dirais que quiconque cherche à invoquer la morale devrait être pendu et quiconque a des idées derrière la tête devrait être abattu. Aujourd’hui, pourtant, je voudrais m’exprimer sur un sujet très sérieux : la violence des adolescents dans les écoles américaines. Ce phénomène a atteint une telle gravité qu’un chauffeur de bus de Conyers en Géorgie, interviewé au journal télévisé du soir de CBS, a suggéré que l’expression argotique «going postal» (littéralement : péter les plombs comme un postier) soit remplacée prochainement par «going pupil» (littéralement : péter les plombs comme un élève). Je pense que de nombreux pans de la société américaine ont contribué à l’apparition de ce phénomène et que nous devons travailler ensemble pour en réduire l’ampleur. Je parle bien d’en « réduire l’ampleur » et non d’y « remédier » parce que je pense qu’il n’existe pas de remède, en tout cas pas au sens où les Américains l’entendent habituellement, c’est-à-dire un remède ultra-rapide tel que les représentent les pubs pour aspirines. Notre société est violente. Les statistiques des services de police laissent penser qu’elle pourrait être moins violente maintenant qu’il y a quinze ans, même s’il est trop tôt pour se faire une opinion ; qui sait, nous avons peut-être seulement affaire à un soubresaut passager.

L’Amérique est née dans la violence du massacre de Boston, s’est consolidée dans la violence des batailles de Bull Run, Gettysburg et Shiloh Church, s’est déshonorée dans les guerres contre les Indiens, s’est réaffirmée à travers les deux guerres mondiales, une action policière en Corée et la guerre du Vietnam. Au cours de ces conflits armés, les jeunes qui ont porté les armes avaient à peu près l’âge des tueurs de Littleton ou étaient à peine plus âgés que Thomas Solomon, le meurtrier de Conyers en Géorgie. Ces guerres (et les guerres spatiales du futur), on peut d’ailleurs les revivre à l’établissement de jeux vidéo du coin pour 50 cents.

Voilà pour l’histoire. Aujourd’hui, nous sommes enragés au volant, nous avons peur que des intrus s’introduisent dans nos maisons, nous adorons voir les invités de Jerry Springer s’embrouiller pendant l’émission de l’après-midi. Une fois l’alarme antivol activée, cela va de soi. Si nous aimons aussi les armes à feu, trop de types instables peuvent s’en procurer. On nous apprend que certains d’entre eux n’ont même pas l’âge de se raser. Ce sont ces jeunes tueurs – ces «young guns» (NDT : Film américain mettant en scène de jeunes marginaux habiles au maniement des armes) – qui nous déstabilisent, et pas qu’un petit peu. Des centaines de gosses se tuent tous les mois sur les routes. Pourtant, ils font rarement l’actualité de la nation, même quand un accident tue plusieurs jeunes d’un coup. Nous connaissons les causes à l’origine de ce fléau. Il s’agit habituellement de ce mélange fatal de l’inexpérience, l’ivresse au volant et la conviction à la fois attachante et effrayante des adolescents d’être immortels. Par contre, quand un coup de feu ou une explosion provoque la mort, soit nous ne comprenons pas, soit nous nous persuadons que c’est le cas. Nos peurs font naître une créature sans visage, une créature qui m’est familière : le croque-mitaine. Quand des gosses meurent sur les routes, c’est triste mais les médias nationaux n’en parlent pas. Par contre, quand le croque-mitaine frappe…c’est une autre histoire. Quand c’est le cas, tout le monde, même les politiques, y prête attention.

Eric Harris et Dylan Klebold avaient dix-huit et dix-sept ans quand ils ont fait sauter leur cervelle dangereuse et désemparée. Aucun n’avait l’âge requis pour s’acheter un pack de six bières, louer une voiture ou obtenir plus qu’une simple assurance pour leur véhicule. Bref, pas assez âgés pour faire le croque-mitaine, alors qu’ils ont fait office de véritables épouvantails, ce qui est du pareil au même. Ils ont provoqué la fermeture de plusieurs écoles dans de nombreux États, tandis que d’autres établissements ont fait face à une vague massive d’absentéisme. Même des signes qui ne représentent pas une menace réelle de violence ont pour effet de perturber enfants, enseignants et parents ; de vagues rumeurs («un type que je connais a entendu parler de quelqu’un qui détient une arme…») ou un message électronique anonyme suffisent.

Comme le montre clairement le dernier incident survenu en Géorgie, Harris et Klebold continueront à hanter l’enseignement américain jusqu’à la fin de l’année scolaire. Harris et Klebold, trop jeunes pour êtres des croque-mitaines, dit-on ; appelez-les comme cela si ça vous chante. Moi, je pense que ça leur convient très bien.

Le fait que j’éprouve de la pitié pour ces croque-mitaines n’étonnera personne ; à maintes reprises, j’ai été attiré par ces destins de jeunes oisifs et mis au ban de la société, et j’ai écrit trois romans mettant en scène des adolescents poussés au meurtre : Carrrie (1974), Rage (publié en 1977 sous le pseudonyme de Richard Bachman), et Un élève doué (1982). Dans Carrie, une jeune fille sans cesse harcelée par ses camarades de classe tue la plupart d’entre eux lors du bal de fin d’année alors qu’elle est victime d’une farce épouvantable qui la fait basculer dans la folie. Dans un certain sens, elle est le prototype de la fille rebelle. Dans Rage, un garçon dénommé Charlie Decker apporte une arme à l’école, tue un professeur et tient la classe d’algèbre en otage avant que la police ne mette fin au siège en l’abattant.

Dans Un élève doué, un jeune garçon dénommé Todd Bowden découvre un jour qu’un ancien criminel de guerre nazi vit dans son quartier et ressuscite chez ce vieil homme une dangereuse vitalité. Au premier abord, Todd est un collégien californien modèle. Sous les apparences, il est fasciné par l’holocauste et le pouvoir des nazis ; à cet égard, on peut le comparer à un membre de la Mafia des longs manteaux, sans le long manteau. Todd est démasqué à l’issue d’un long (et de plus en plus psychotique) face-à-face avec son compagnon nazi. Sa réponse, qui n’apparaît pas dans le film diffusé brièvement dans les salles l’an dernier, consiste à se rendre près d’une route muni d’une arme de gros calibre et à abattre tous ceux qui apparaissent dans son champ de vision jusqu’à ce qu’il soit abattu à son tour. Sa mort peut en fait s’assimiler à ce que les policiers appellent un «suicide provoqué».

J’ai de la sympathie pour les perdants de ce monde et comprends dans une certaine mesure la rage aveugle et hormonale et le sentiment de panique qui peuvent survenir quand on a le sentiment que les perspectives d’avenir s’amenuisent de plus en plus, au point que la violence semble être l’unique réponse à la douleur ressentie. Bien que j’éprouve de la pitié pour les tueurs de Columbine, je pense que, le cas échéant, je les aurais tués moi-même s’il n’y avait pas eu d’autre choix. Je les aurais abattus comme on abat un animal sauvage qui ne peut s’empêcher de mordre. Il arrive un moment où on ne peut plus rien faire pour des gens comme Harris et Klebold, lorsqu’ils passent un poste de contrôle fantôme et entrent dans un monde où ils peuvent laisser libre cours à leurs impulsions violentes. A ce stade, les préoccupations de type sociétal n’ont plus aucune importance et la seule chose qui reste à faire, c’est de sauver le plus grand nombre de vies face à ce que je considère comme le véritable mal, au sens de l’Ancien Testament. Alors que les experts, les hommes politiques et les psychologues hésitent sur le sens du mot ‑ moi-même, j’hésite aussi – rien d’autre ne décrit mieux la portée de ces actes et le désastre qu’ils occasionnent. Et en présence du mal, tout sentiment de pitié ou de sympathie doit être chassé et réservé aux victimes.

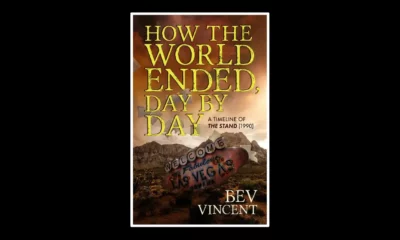

On peut presque toujours éviter, avant le début de la fusillade et de la tuerie, d’atteindre le point de non-retour. Le degré de violence atteint au lycée de Columbine reste rare dans la société américaine, même s’il peut devenir plus fréquent de nos jours ; un puissant écho s’est greffé à la culture adolescente déjà largement amplifiée. Dans cette culture amplifiée, des phénomènes comme le huffing, le tatouage et le body-piercing se propagent à la vitesse de l’e-mail. L’attrait pour les armes à feu pourrait connaître le même succès. Or, ces armes sont à portée de la main. Comme je l’ai dit dans Le fléau, sur une étendue désespérante, tout est là à portée de la main, prêt à être cueilli par le premier venu mal intentionné.

Dans une certaine mesure, ce qui s’est passé à Columbine s’explique par les événements qui se sont produits à Jonesboro, dans l’Arkansas (cinq morts), à Paducah, dans le Kentucky (trois morts), et à Springfield, dans l’Oregon (quatre morts, deux parents et deux enfants lors d’un cours de danse). De même, les tueries et les rumeurs de tueries qui surviendront dans les semaines ou les mois à venir trouveront leur source dans les actes de Harris et Klebold ; à cause de T.J. Solomon et de la fusillade de Heritage High. C’est l’amplification d’une culture. Harris et Klebold sont peut-être morts, mais ils resteront sacrément vivants pour un bon bout de temps. Sur ce point, vous pouvez me croire. J’en connais un rayon sur les fantômes, et plus que je ne le souhaiterais sur les jeunes qui s’amusent avec des armes.

Dans la foulée de cette fusillade, le monde du cinéma, de la télévision et de l’édition a pointé du doigt l’industrie de l’armement et son croque-mitaine toujours autant apprécié, la NRA. Les défenseurs des armes rejettent la responsabilité sur l’industrie américaine du divertissement, qui aurait créé une culture de la violence. Et par-dessus tout, nous bombardons allègrement la Yougoslavie, parce que c’est comme ça que nous havons l’habitude de résoudre nos problèmes quand ces vils dirigeants étrangers ne font pas ce que nous pensons juste. Mais alors, qui faut-il blâmer ? Pour moi, tous ceux qui nous gouvernent. Je parle d’expérience et d’un long travail d’introspection.

Je ne peux pas affirmer avec certitude que Michael Carneal, le gamin du Kentucky qui a abattu trois de ses camarades de classe alors qu’ils priaient devant l’école, a lu mon roman Rage, mais les récits qui ont suivi l’incident ont rapporté que le casier du meurtrier contenait un exemplaire du bouquin. Selon moi, il est probable que ce soit le cas. Rage a été cité dans au moins un cas de tuerie perpétrée dans une école, et cours de l’enquête qui a suivi, un agent du FBI a demandé à pouvoir m’interroger à ce sujet, en vue de créer un profil informatique qui contribuerait à identifier des adolescents potentiellement dangereux. Le cas de Carneal m’a suffi. J’ai demandé à mon éditeur de ne plus publier ce satané roman. Il a accepté. Maintenant, est-ce que des exemplaires circulent encore ? Bien entendu, certains même dans les bibliothèques dans lesquels, Mesdames et Messieurs, vous exercez votre métier. Parce que, comme les armes, les explosifs et les étoiles de Ninja en vente sur le Net, tout est à portée de la main, prêt à être emporté par le premier venu.

Maintenant, suis-je d’avis que Rage a incité Carneal ou tout autre jeune déséquilibré à se servir de son arme ? C’est une question très importante parce qu’elle est au cœur du débat sur les responsabilités. Vous pourriez tout aussi bien demander si je pense que la seule présence d’une arme à feu pousse certains à s’en servir. La question est dérangeante mais doit être posée. Dans certains cas, la réponse est oui. Probablement. Est-ce souvent le cas ? Je ne le pense pas. Trop souvent le cas ? Ce n’est pas à moi ni à tout autre individu de le dire. C’est une question à laquelle chaque corporation de notre société doit répondre en son âme et conscience, tout comme chaque État devrait par exemple répondre à la question de savoir si un jeune a l’âge de disposer d’un permis de conduire ou d’acheter de l’alcool.

Plusieurs facteurs liés au cas de Carneal mettent en doute l’hypothèse selon laquelle Rage aurait joué un rôle central, mais je reconnais tout à fait qu’il est dans mon intérêt de penser de la sorte et que je prends parti en mon nom propre. J’admets aussi qu’un roman comme Rage est susceptible d’accélérer le passage à l’acte d’un individu perturbé. On ne peut dissocier la présence de mon livre dans le casier de ce jeune des actes qu’il a perpétrés, au même titre qu’on ne peut dissocier les meurtres atroces à caractère sexuel commis par Ted Bundy de sa vaste collection de magazines porno à tendance bondage. Par ailleurs, il semble amoral d’évoquer le droit d’expression au vu de ce lien manifeste (ou même d’affirmer que pour d’autres, ces supports peuvent avoir un effet cathartique en leur laissant le loisir d’être atroces uniquement dans leurs fantasmes). Le fait que des histoires, des jeux vidéo (Harris était un mordu de Doom, un jeu vidéo violent) ou des scénarios photographiques du genre continueront à exister – que ce soit sous le comptoir ou en vente libre – pose question. Le problème, c’est que je n’ai pas envie d’être mêlé à tout cela. Dès que j’ai appris ce qui s’était passé, j’ai actionné le siège éjectable pour ce qui est de ce bouquin. J’ai retiré Rage de la vente davantage avec soulagement qu’avec regret.

Si, par contre, vous me demandiez s’il est amoral d’écrire un roman ou de réaliser un film dans lesquels intervient la violence alors qu’il existe des individus potentiellement instables ou disposés à tuer, je vous répondrais non sans hésiter. Dans la plupart des cas, ce type de raisonnement m’exaspère et je le rejette dans la mesure où il s’appuie sur une réflexion ou une éthique inconvenante. Que ça vous plaise ou non, la violence fait partie de la vie, en particulier aux États-Unis. Si on m’accuse d’y prendre part, j’apporterai la réponse consacrée du reporter : «Oh, les gars, je n’invente pas l’actualité, je ne fais que la relater».

Si les histoires que j’écris relèvent du fantastique, elles sont inspirées du monde dont je suis le témoin. Cela peut parfois blesser parce qu’en général, la vérité blesse aussi. John Steinbeck a été accusé d’exprimer gratuitement de la laideur lorsqu’il a dépeint dans Les raisins de la colère la migration de familles de l’Oklahoma vers la Californie. On l’a même accusé de fomenter une révolution dans le pays. La plupart de ses détracteurs (à l’instar de ceux qui ont reproché à Upton Sinclair d’avoir décrit le pourrissement par la corruption de l’industrie du conditionnement de la viande dans son roman La jungle) préféraient les contes de fée et les histoires qui se terminent bien. Parfois, la réalité de nos vies est repoussante, c’est tout. C’est faire preuve d’hypocrisie que de se détourner de ces vérités dénuées de tout raffinement ou d’avancer l’idée qu’écrire sur la violence est en soi une source de violence. A Washington, l’hypocrisie nourrit le monde politique. Chez les artistes, elle nourrit la pornographie.

Mes histoires d’adolescents violents ont été inspirées dans une certaine mesure par mes propres souvenirs du lycée. La réalité de cette époque, comme je l’ai rappelé dans mes œuvres d’adulte, était loin d’être agréable. Je me souviens du lycée comme d’une période de détresse et de ressentiments. Lors des « épreuves d’humanité » organisées par les Iroquois, des guerriers nus devaient traverser une foule de guerriers indiens agitant des massues et enfonçant la pointe de leurs lances. Au lycée, il s’agit de décrocher son diplôme avant d’œuvrer à la réussite de l’homme tandis que les armes sont remplacées par les insultes, les humiliations et les épithètes, souvent à caractère racial, même si intentions sont à peu près semblables. Les victimes ne sont pas toujours nues, et pourtant une bonne part des bizutages les plus brutaux ont lieu sur les terrains de jeux ou dans les vestiaires, là où les marques de violence sont peu dissimulées, voire pas du tout. L’histoire de Carrie débute dans un vestiaire, où plusieurs filles jettent des serviettes hygiéniques à la figure d’une fille ignorante des choses du sexe, persuadée de saigner à mort.

Je ne fais pas confiance à ceux qui se rappellent le lycée avec tendresse ; parmi eux, trop nombreux sont ceux à avoir fait partie des dominants, des railleurs plutôt que des souffre-douleur. Ce sont ceux qui auront le plus de mal à comprendre les croque-mitaines et refuseront de témoigner de la sympathie à leur égard (ce qui ne revient pas à condamner leurs actes, distinction qui ne devrait pas être faite même si la réalité le recommande). Ce sont encore eux qui sont les plus susceptibles de demander que des œuvres comme Carrie, The Catcher in the Rye et A separate peace soient retirés des bibliothèques. Pour vous donner mon avis, ces personnes manifestent moins d’intérêt au fait de réduire le climat de violence des écoles qu’ils n’auraient pu le faire en oubliant à quel point certains (dans certains cas eux-mêmes) ont pu mal se comporter lorsqu’ils étaient à l’école.

Et pourtant, […], le climat culturel de violence virtuelle dans lequel baignent tant d’enfants doit être pris en compte comme une composante du problème. Libre à nous d’apprécier les films de Jackie Chan, les feuilletons de Walker Texas Ranger et les romans poche «survivalistes» ultra-violents – sans parler des romans pseudo-religieux qui dépeignent de manière sanglante les jours de tribulations promis par l’Apocalypse -, mais nous devons admettre que ces objets nous sont nuisibles, tout comme la cigarette nuit autant qu’elle procure du plaisir au fumeur.

Pourtant, l’environnement des croque-mitaines compte d’autres pierres de touche, et peu ont grand chose à voir avec les bouquins ou les films. Les croque-mitaines ne sont plus du tout en contact avec leurs parents, et vice-versa. Ils gravitent autour de groupes conduits par des adultes et de cercles quasi-militaires : scouts, clubs de karaté et d’arts martiaux, groupes militaires et paramilitaires, clubs de collectionneurs. L’exception la plus importante concerne les sports. Les croque-mitaines remportent rarement les concours scolaires…sauf, bien entendu, si leur école peut compter sur une équipe de tir à la carabine.

Les croque-mitaines sont issus de familles dont les frères et sœurs se sont distingués dans le sport, l’école, les arts, l’Église ou des programmes de services à la communauté. Quant aux parents ou à d’autres proches, ils proviennent souvent de l’armée. Les croque-mitaines ne gagnent pas les courses à pied, n’ont pas l’affection de la Reine du bal de fin d’année et ne collectionnent pas les grandes distinctions. Ils ont beaucoup de difficultés à s’exprimer et n’ont que peu de rancards (Eric Harris s’est fait éconduire lorsqu’il a demandé à une fille si elle voulait l’accompagner au bal de fin d’année). Chez eux, ils se terrent dans leurs chambres. S’ils sont mis sous pression, les parents de croque-mitaines admettront souvent qu’ils avaient peur de leurs enfants bien avant qu’ils ne pètent les plombs et ne sombrent dans la violence. S’ils ajoutent qu’il ne peuvent dire exactement pourquoi ils avaient peur, cela ne surprendra personne : souvent brillants, non violents et au service de la communauté, ces parents communiquent rarement bien au sein de leur famille. On pourrait alors souhaiter que ces familles lisent ensemble, qu’un auteur raisonnablement doué se substitue à leurs conversations, mais bien évidemment, cela n’arrive presque jamais.

Les croque-mitaines se font peu d’amis, et souvent, leurs rares amis sont aussi cinglés et dangereusement confus qu’eux-mêmes. Parfois motivée par l’homosexualité, cette attirance réciproque a son propre effet de contagion culturelle lorsque chacun calque sa vie sur celle de ses amis, partageant avec eux ses préférences vestimentaires, ses disques, films, jeux vidéo et chat rooms favoris. (Les livres, violents ou non, occupent rarement une place déterminante dans les divertissements favoris du croque-mitaine). Ces pierres de touche culturelles, qu’il s’agisse de Metallica (dont une chanson débute par le refrain « Exit light/enter night ») et de Marilyn Manson ou de films comme Screa m, ont créé un langage pour ceux qui sont incapables de s’exprimer autrement. Pour un temps, cela peut suffire assez longtemps, même pour changer de trajectoire avant de commettre un acte terrible et irréparable. Comme ils sont incapables d’intérioriser leur colère et leur manque d’estime de soi, incapables de s’extérioriser en trouvant quelqu’un à qui parler librement, la chaudière finit par rompre et la vapeur s’échappe de tous les côtés. Et celui ou celle qui passe par-là sera ébouillantée. Dans le Colorado, ils étaient douze à être passés par-là et l’ont payé de leur vie.

Il va sans dire que les croque-mitaines ont toujours des armes à portée de la main. Mais aux États-Unis, n’est-ce pas le cas de tout un chacun qui souhaite une arme ? N’est-il pas juste d’affirmer que l’une des principales religions du pays, c’est la «Sainte Église du Neuf millimètres» ? Les défenseurs des armes n’aiment pas se l’entendre dire, mais je crois qu’il faut le dire. Si les artistes sont enclins à admettre qu’ils ont aussi du sang sur les mains, eux-aussi doivent assumer leur part de responsabilités.

Mais, je le répète, il serait inutile à ce stade de s’engager dans ce débat qui opposerait une culture entièrement gagnée par le mal et la circulation des armes à feu ; ce débat a à ce point dégénéré que l’on pourrait presque s’attendre à voir apparaître des auto-collants sur lesquels ont pourrait lire GUNS DON’T KILL PEOPLE, AC/DC CDS KILL PEOPLE. En tous les cas, les deux camps ne sont pas animés par une réflexion ancrée dans le réel, mais bien par deux peurs puissantes. La première, c’est qu’ils seront blâmés… et mériteront de l’être. La seconde, plus primale, c’est la peur des fantômes. Les croque-mitaines, rôdant dans les couloirs de l’école d’Everyhigh, murmurant aux exclus et aux pestiférés qu’il y a moyen de rééquilibrer les choses, qu’un pistolet Tec-9 ou une bombe artisanale a de puissantes vertus thérapeutiques.

Je manque de nuances ? La crainte existe que loin de toucher à sa fin, cette violence n’en soit qu’à ses débuts. Cette crainte n’est pas totalement rationnelle, mais je crois comprendre que les peurs irrationnelles sont souvent les plus puissantes. Dans ce cas, l’idée sous-jacente consiste à dire que nous vivons bien pendant que la plupart des contrées du monde sont dans les difficultés, que nous mangeons bien alors qu’ils sont trop nombreux à avoir faim ou même à mourir de faim, que nous habillons pour le mieux nos enfants avec des vêtements conçus par des enfants qui n’ont rien d’autre que leurs rêves, des rêves qu’ils nourrissent des images américaines violentes qu’ils voient à la télévision. Nous avons tous connu cela, du moins certains, voire bon nombre d’entre nous, et il y a un prix à payer. Peut-être doit-il même y avoir un jugement. C’est alors que nos esprits troublés imaginent les croque-mitaines, qui se sont montrés si adroits dans leurs tirs parce qu’ils s’étaient entraînés sur leur ordinateur à la maison et sur les jeux vidéo au coin de la rue.

Le Président Clinton a déjà fait quelques mièvres sorties contre ce phénomène, mais on ne peut que rester bouche bée face au spectacle involontairement comique d’un homme qui stigmatise le lobby de l’armement et l’attirance de l’Amérique pour les films violents tout en arrosant la Yougoslavie d’une pluie de bombes. Là-bas, pour chaque étudiant innocent tué à Columbine, on compte au moins vingt civils tombés sous les bombes. C’est comme si un homme portant en main une pipe bourrée de crack mettait en garde des enfants contre les dangers de la drogue.

Il existe des solutions, mais il convient aussi de faire preuve d’un sens des réalités qui aura des effets apaisants. Cette réalité, elle a pour point de départ la conscience que la plupart des écoliers ne sont pas des croque-mitaines, mais bien de braves enfants prompts à s’éduquer et à mener une vie sociale agréable (pas nécessaire dans cet ordre). Les solutions à long terme résident là où elles ont toujours existé, à savoir au sein de familles qui mettent l’accent sur l’amour, la communication et le fait de savoir où en sont les enfants, qui ils fréquentent, ce qu’ils racontent et ce qu’ils pourraient être tentés de consommer pour planer à la fin de la semaine.

Une solution immédiate, ou du moins un pas dans cette direction, peut être apportée par les bureaux d’orientation des lycées américains, où il faudrait redoubler d’efforts afin de pouvoir identifier un Eric Harris, un Dylan Klebold ou un Thomas Solomon ; il convient d’opérer un virage radical de l’orientation professionnelle vers l’orientation psychologique (même si elles se chevauchent parfois). Si ce type d’orientation est rejeté, il faut mettre en place une procédure destinée à retirer les enfants potentiellement violents de tout cadre scolaire. L’ACLU, l’association américaine de défense des libertés civiles, n’appréciera pas, mais je ne pense pas que des étudiants de Columbine comme John Tomlin et Rachel Scott auraient apprécié d’être tués plutôt que de terminer leurs études. Et si nous entendons limiter le droit des défenseurs libéraux de la Constitution d’assister au meurtre d’enfants innocents, notre pays devra réduire les ventes d’armes à feu bien plus strictement qu’il n’a voulu le faire jusqu’à présent. Une première étape consisterait à contrôler le profil des acheteurs lors de foire d’exposition d’armes.

Et venons-y, il conviendrait de se pencher une nouvelle fois sur la culture violente de l’imaginaire américain. Cet examen doit se faire dans la sobriété et le calme ; une chasse aux sorcières serait inutile. Pas question de brûler les disques de Marilyn Manson au cours de grands feux de joie fondamentalistes ou de retirer les romans d’Anne Rice des étagères de la bibliothèque locale parce qu’ils inciteraient des marginaux désarmés à adopter le look gothique et à se poudrer le visage en blanc: dépassons la question de savoir si la prochaine génération de tueurs nés fourbit aujourd’hui ses armes au centre de jeux vidéo du coin. Le temps est venu de savoir pourquoi les Américains de tous les âges sont tant attirés par les conflits armés (Rambo) ou non armés (le catch) et par les images de violence. Le temps est venu de ne plus s’adresser uniquement aux adolescents meurtriers en puissance mais à une immense majorité d’entre nous. L’emprise de ces jeunes sur la psyché de la nation américaine a tellement progressé que les meurtriers de Columbine dominent les gros titres des médias et absorbent toute notre attention, au détriment du reste de l’actualité, notamment l’exode massif de millions de Kosovars et le conflit armé le plus dangereux depuis la guerre du Vietnam.

Harris et Klebold sont bien morts et enterrés, mais ils nous terrorisent tous ; ils représentent la Mort rouge dans notre château richement aménagé (où, à l’aube du 21ème siècle et à l’heure où la bourse atteint chaque jour de nouveaux sommets, la fête n’a jamais paru aussi fiévreusement joyeuse). Ce sont nos croque-mitaines, et la première étape qui nous permettrait peut-être de les faire disparaître serait de décider ce qui nous effraie tant chez eux. Il s’agit d’une discussion qui doit être engagée dans les familles, les écoles, les bibliothèques et les forums publics comme celui-ci. C’est ce qui m’a incité à attirer votre attention et à solliciter votre indulgence sur un sujet aussi peu engageant.

Merci.

1999.

(Traduction : Thomas Ferdinande)