PAR-DELA LE KITTERRY BRIDGE :

Le Maine selon Stephen King (2ème partie)

(Burton Hatlen)

Aujourd’hui, « Carrie » gêne un peu Stephen King : d’après ses propres commentaires faits en public, il préférerait que l’on considère ce roman comme une œuvre de jeunesse. Pourtant il me semble que dans un certain sens « Carrie » est la genèse de la carrière de Stephen King en tant qu’écrivain, car il y esquisse une image regroupant les principales caractéristiques de la société humaine. Cette image sera ensuite plus développée, puis coloriée dans les livres suivants. La communauté décrite ici, Chamberlain, se situe dans le Maine et a pour modèle, je suppose, en partie Lisbon Falls où King a grandit; en partie Hermon, où King et sa femme vivaient quand il a écrit le livre; et en partie Hampden, où King enseignait à l’époque. En bref, les traits sociaux de Chamberlain reposent sur les relations entre les personnes « rejetées » et les personnes « intégrées dans la société ». Carrie elle-même est le stéréotype classique de la personne mise à l’écart de la société. C’est » une fille un peu trapu, le cou, le dos, et les fesses couverts de boutons « , une « grenouille parmi les cygnes » (chapitre 10). Le thème est annoncé dès le début dans la célèbre première scène du roman, lorsque Carrie se fait » attaquer » de façon symbolique par de sarcastiques camarades de classe lui jetant des serviettes hygiéniques. Carrie apparaît comme la victime à sacrifier. Il a été convenu par la société que Carrie serait la cible de toutes les plaisanteries. Mais paradoxalement, les filles gentilles, normales, mignonnes ont toutes besoin de Carrie. A leurs yeux, ainsi qu’aux yeux de n’importe qui d’autre, Carrie est stupide, laide et inutile. En la regardant, même les filles modérément intelligentes et malignes se disent : « Et bien au moins je ne suis pas Carrie », et le fait que Carrie les envie cela les réconforte dans leur appréciation de leur propres valeurs. Ce roman nous rappelle que ce sont ces bouc émissaires qui souffrent à notre place. En acceptant leur rôle de moins que rien, ils permettent au reste d’entre nous de nous sentir bien dans notre peau. King laisse supposer que l’on peut trouver au moins une Carrie dans n’importe quelle ville du Maine (d’ailleurs on peut sûrement trouver une Carrie dans chaque ville de l’Ohio, de l’Oregon, ou d’ailleurs, donc dans un sens « Carrie » n’est pas particulièrement un « livre du Maine ». Cependant, ainsi que je le disais précédemment, l’isolement physique de ces maisons le long des petites routes ainsi que l’isolement culturel engendré par des tabous vieux de plusieurs siècles à l’égard de toutes sortes d’ouvertures vers les étrangers, rendent le destin des exclus de la société particulièrement amer dans le Maine). Et que se passerait-il si toutes les Carrie du monde décidaient d’arrêter de souffrir pour nous? Que se passerait-il si elles laissaient se sentiment de haine qu’elles ont en elles enfler puis laissaient cette colère exploser? Telles sont les questions que l’on peut se poser en lisant « Carrie »; et alors que l’on voit la colère de Carrie réduire en cendres les habitants et les bâtiments de Chamberlain, on peut aussi voir chacune de ces personnes « intégrées » dans la société passer à son tour, isolée dans sa terreur, du côté des exclus. Nous choisissons nos bouc émissaires et les torturons afin de nous donner l’illusion que nous ne sommes pas seuls dans les ténèbres. Cependant, par le fait même de choisir un bouc émissaire, on donne libre cours à la force la plus monstrueuse qui soit en nous, et ainsi les ténèbres nous rejoignent malgré tout : tel est, je pense, le message de « Carrie ».

Avec « Salem » , King pousse un peu plus loin son analyse des caractéristiques internes aux petites du villes du Maine. Le roman commence en évoquant la vision de Paradis de Verdure du Maine à la manière de celles que l’on trouve dans le Downeast Magazine :

« Au moment où Ben Mears dépassa Portland, roulant sur l’autoroute vers le nord, il commença à ressentir un chatouillement d’excitation dans son ventre qui ne lui déplaisait pas. Les arbres étaient éclatant de vert, le ciel était d’un bleu clair et agréable, et juste à la limite de la communauté de Falmouth il vit deux garçons marchant sur une route parallèle à la voie rapide, leur cannes à pêche calées sur l’épaule comme si s’étaient des fusils. » (Chapitre 1)

Ben Mears est retourné dans le Maine dans l’espoir de se retrouver avec lui-même en se replongeant dans son propre passé et en s’installant dans un monde naturellement revigorant; et l’image d’Huck Finn que l’on retrouve chez les deux garçons aux cannes à pêche laisse à supposer qu’il a choisit le bon endroit. Cependant, l’allusion aux « fusils » dans cette scène d’exposition apporte un certain malaise, et avant même que l’on arrive à la fin de la page on a dans l’idée que le paisible paysage naturel pourrait être là uniquement pour cacher ce qui se trame réellement :

- « Une motocyclette au guidon relevé le dépassa soudainement en trombe en passant sur le bas-côté; un gosse en t-shirt conduisait, et une fille avec une veste rouge et d’énormes lunettes aux verres comme des miroirs était montée derrière. Ils lui firent une queue de poisson à une vitesse un peu trop élevée et il réagit brusquement, sautant sur la pédale de frein et appuyant sur le Klaxon avec les deux mains. La motocyclette accéléra, vomissant de la fumée bleue par le pot d’échappement, et la fille lui répondit en levant son majeur. »

- (Chapitre 1)

A partir de là, « Salem » commencera à perdre peu à peu son côté champêtre pour révéler le véritable Maine qui se cache en dessous. Ben Mears lui-même devient, dans le livre, représentatif des gens tels que nous puisqu’il abandonne son rêve de verdure seulement à contrecœur : ni lui ni nous ne pouvons croire que le Mal peut s’emparer aussi facilement d’une ville du Maine. Cependant toute la communauté de Salem’s Lot succombe au vampirisme, et il ne peut que regarder le désastre avec la même incrédulité que nous. Le vampirisme sert ici de métaphore de l’égoïsme et de l’indifférence qui ronge le cœur de Salem’s Lot, bien avant que Barlow et Straker n’arrivent en ville, et tout cela d’une façon telle que dans le roman le rêve de Paradis de Verdure devient purement et simplement un mensonge.

A la lecture de « Salem », on se retrouve inévitablement en train de se demander : Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi la ville ne peut-elle pas résister à Barlow? Dans le « Dracula » de Bram Stoker, le roman qui a directement inspiré « Salem », un groupe constitué de Britanniques convaincus assistés d’un hollandais et d’un Texan parvient à chasser puis à détruire le vampire. Mais la ville de Nouvelle Angleterre de King abandonne misérablement, et tout le monde dans la ville s’enfuit ou devient vampire. N’importe qui vient dans le Maine entendra vite que les « natifs » d’ici n’aiment pas les « étrangers », mais King semble résolu à remettre cette notion à sa place. En effet, les citoyens ici donnent tous l’impression d' »aimer » l’étranger, et en essayant à peine de combattre ils lui donnent leurs enfants, leur sang, leur vie, leur âme. Le problème est que les habitants de Salem’s Lot ne sont liés les uns aux autres que par leur égoïsme, leur inaptitude commune à aimer. Matt Burke, le personnage le plus attachant du roman, habite cette ville depuis des dizaines d’années, cependant il n’a pas l’air d’avoir le moindre ami; et par sa solitude il ressemble aux autres personnages. Dans les premières pages du premier chapitre de « The Lot », alors que King nous emmène à travers les rues et les chemins écartées de Salem’s Lot, on assiste à un rapide défilé de personnages : un garçon qui déteste le « rat de bibliothèque » qu’il a pour frère, un laitier qui ne supporte pas ses clients, une propriétaire gentille mais complètement esseulée, et une mère de dix-sept ans qui trouve son fils couvert de merde et le bat. Les petites vignettes rassemblées par King dans les trois premiers chapitres de « The Lot » peuvent faire penser à première vue à une vie de petite ville présentée dans le Andy Griffith Show. Mais un Andy Griffith Show à l’envers, car King veut nous montrer que ces personnages « pittoresque » sont tous idiots; des vampires émotionnels bien avant de devenir des vampires à part entière. La solitude d’Eva Miller annihile cette capacité à aimer que l’on ressent en elle, et l’isolement d’Hal Griffen, de Win Puriton et de Sandra Mc Dougall leur permet de donner libre cours à leur haine contre tous ceux qui empiètent dans leur vie. Aucune de ces personnes ne peut avoir de vision cohérente du « bonheur » : la plupart du temps ils veulent se retirer du jeu, ils ne veulent rien, et ils l’obtiennent avant que le roman ne s’achève. Ainsi, le vampirisme dans « Salem » devient non pas une force démoniaque qui vient de l’extérieur pour envahir un monde innocent, mais une condition récurrente de l’âme : une maladie de l’âme qui, d’après ce que sous-entend King, s’est répandue dans l’Amérique de l’après-Vietnam , mais qui se développe dans le cœur du Maine de façon tout à fait sournoise, séduite par ce mythe du Paradis de Verdure. D’effrayantes vérités sont révélées dans « Salem » à propos du Maine et de la nature de l’homme. Cependant ce que révèle ce livre à propos du Maine n’est pas toute la vérité, comme on pourra le constater dans les deux livres suivant de King. Dans « Salem » on peut voir que le jeune King connaît trop bien le Maine, et que comme toutes personnes ayant grandi dans le Maine, l’envie de partir quelques temps le démangeait. En fait, les King ont quitté le Maine pour le Colorado peu après la sortie de « Salem », et d’une façon assez évidente le Colorado a aidé King dans la création de ses romans suivant : « Shining » et « Le Fléau ». Cependant, d’une façon très révélatrice, ces deux romans se terminent par un retour dans le Maine, le même genre de retour qu’effectueront eux-mêmes Stephen et Tabitha King après un séjour d’assez courte durée dans le Colorado. Dans « Shining », une fois l’holocauste dans les Rocheuses du Colorado terminé, Wendy, Danny, et Hallorann se réfugient au bord d’un lac « enfouit dans les montagnes de l’ouest du Maine », un véritable Paradis de Verdure : « Ici les pins règnent en maître, et le vent dans leurs branches murmurent agréablement, emportant l’odeur de sapins et de résine ». Et le livre s’achève avec l’image sereine de Danny, le fidèle et gentil Hallorann à ses côtés, pêchant dans le lac (finalement les fusils étaient bien des cannes à pêche). De la même façon à la fin du « Fléau », Stu et Fran décident de retourner dans le Maine, qui devient pour eux un refuge loin des conflits moraux et sociaux de Boulder et de ses alentours. Ces deux romans montrent ainsi à quel niveau King est fidèle à la vision du Maine comme Paradis de Verdure. Cependant, et de façon plus significative peut-être, « Le Fléau » (le roman de King le plus abouti et le plus complexe à ce jour) commence aussi dans le Maine, et nous présente deux personnages venant du Maine qui montrent les deux aspects du Maine : Fran, forte, loyale, charmante, et Harold Lauder le traître. Fran est dans un sens trop gentille pour être vraie, par contre Harold est un personnage fascinant : une version masculine de Carrie, un raté gros et ridicule, mais cette fois doté d’un puissant intellect. Et la combinaison d’une haine profondément enracinée contre tous ces « gens » qui (ou tel qu’Harold se l’imagine) reçoivent sans le demander un amour qu’il ne peut avoir et dont il a désespérément besoin, associé à un aperçu approfondi des autres, peu à peu transforme Harold en un monstre tordu. Harold est incapable de se joindre à ce que Hawthorne appelait : « la chaîne magnétique de l’humanité ». Désespérément seul, il décident de choisir la solitude, d’en faire une force, jusqu’à un point où la solitude devient une fierté. A mon avis ce n’est un hasard si Harold est du Maine : l’inaptitude à se former des liens avec quelqu’un est, je viens d’en discuter, une forme de malaise de l’âme plus endémique au Maine. Cependant, comme la présence de Fran dans « Le Fléau » le prouve, le Maine a un autre visage : une gentillesse et une innocence qui nourrissent l’âme. Ainsi pour la première fois King trouve avec « Le Fléau » un moyen de donner forme de façon artistique à cette ambivalence à propos du Maine, son sentiment que le Maine est d’une beauté époustouflante mais aussi effrayant.

III

Après le Colorado, King repris le Maine comme principal lieu d’action, d’abord dans « Dead Zone » puis dans « Cujo ». Avec l’épisode Frank Dodd, « Dead Zone » nous offre un autre aperçu de la solitude et de la rage qui couvent sous la surface du Paradis de Verdure, mais à part cela le roman ne développe pas de façon significative notre vision de ce qu’est vraiment le Maine; le choix du lieu de l’action semble même être fortuit. Pour « Cujo » ce n’est pas la même chose car ce roman illustre l’élaboration la plus complète du « mythe du Maine » que King ait pu faire à ce jour. Le Maine, à ce moment de l’histoire, est devenu un lieu où les gens (en tout cas une certaine catégorie de gens) vont. L’intrigue principale de « Cujo » est justement centrée sur une famille qui « vient de l’extérieur » : Vic et Donna Trenton, ainsi que leur fils Tad âgé de quatre ans, sont tous originaires de New York. Sur bien des aspects les Trenton donnent l’impression de sortir tout droit d’un sitcom télévisé. Vic boit de la bière, regarde les matchs de base-ball à la télé avec son collègue de bureau obèse et bon vivant, bricole sur sa Jaguar adorée, et s’inquiète à propos des cauchemars de son fils. Donna est « juste une femme au foyer » : elle passe sa vie entre son four micro-ondes, son lave-linge, et ses courses à la pizzeria avec son fils. Et Tad est bien sûr le garçon de quatre ans le plus adorable qui soit. Mais trois choses vont faire sortir les Trenton du stéréotype de la Famille Américaine Moyenne. Premièrement, Tad Trenton a pendant la nuit des visions absolument terrifiantes. Deuxièmement, Donna Trenton fait preuve d’un héroïsme assez surprenant quand les choses tournent mal. Et enfin, les Trenton ont choisi de vivre dans le Maine, et c’est le genre d’initiative que l’on attendrait pas de la part de personnages d’un sitcom (apparemment ils vivent tous à Sacramento), ou de personnes de classe moyenne dans un roman dit « sérieux » (ceux là habitent plutôt à Darien, dans le Connecticut). Les implications et les conséquences du choix des Trenton sont, à mon avis, le véritable sujet de « Cujo ».

Mis à part les Trenton, la plupart des personnages de « Cujo » sont originaires du Maine. Certains d’entre eux sont des stéréotypes couleur locale. Je pense en particulier à la Tante Evvie qui, à l’âge de 93 ans, fume des Herbert Tareytons, les autres sont sinon sortis tout droit de Sarah Orne Jewett, ou peut être du Andy Griffith show. Pour faire contrepoids au stéréotype pittoresque de l’Est qu’est Tante Evvie, King nous présente aussi Gary Pervier, un inoubliable exemple du « j’m’en-foutiste » du Maine. Gary a quitté le Maine pendant la Deuxième Guerre Mondiale et a gagné la Distinguish Service Cross pour avoir détruit tout seul un blockhaus allemand. A son retour dans le Maine, il transforma sa médaille en cendrier puis « travailla sur l’œuvre de sa vie, qui consistait à se tuer aussi lentement et agréablement que possible ». Maintenant à l’âge de 55 ans il est devenu un personnage du Maine absolument déplaisant :

» ‘Juste un bon à rien d’ivrogne et j’en ai rien à foutre !’ dit Gary à des oiseaux dans un arbre malade. Il pencha son verre, péta, et écrasa un insecte. Les rayons du soleil tachetaient son visage d’ombres. Derrière la maison, quelques carcasses de voiture disparaissaient dans les hautes herbes. Le lierre qui poussait sur le côté ouest de la maison était devenu complètement fou, recouvrant presque tout. Une fenêtre se voyait à peine, et brillait comme un diamant les jours ensoleillés. Deux ans auparavant, dans un état d’ébriété qui l’avait rendu cinglé, il attrapa un bureau de l’une des chambres de l’étage et le balança par la fenêtre; encore aujourd’hui il ne savait pas pourquoi il avait fait cela. Il remplaça la vitre de la fenêtre lui-même car l’hiver est arrivé brusquement, mais le bureau est toujours là où il est tombé. Un tiroir était sorti comme si le bureau tirait la langue. »

Pour moi ceci est une description de premier ordre: les détails font preuve d’une précision du sens de l’observation, de plus ils sont juxtaposés d’une façon très soignée. Bien que n’étant absolument pas un stéréotype, il est évident que Gary est du Maine. Combien d’auteurs avant King définissent-ils aussi clairement ce côté dur et autodestructeur que l’on trouve chez tant de personnes du Maine? A part Edwin Arlington Robinson je ne vois personne d’autre.

Cependant, les personnages originaires du Maine les plus importants du roman sont Joe Camber, sa femme Charity, et leur fils Brett; ce sont les trois personnages les plus importants de l’intrigue secondaire du roman. Joe Camber personnifie l’indépendance rebelle qui (les habitants du Maine aiment-ils à croire) est l’attribut principal des gens de cette partie du monde. Mais King passe à travers ces stéréotypes nous révélant l’aspect brutal qui (peut-être inévitablement) se cachent sous cette indépendance. Joe a l’honnêteté d’un artiste engagé: « Il a une drôle de façon de faire…, dit un type du coin à propos de Joe. Il vous dit ce que les réparations vont vous coûter; il fait le boulot; et ensuite vous payez exactement ce qu’il vous a dit que cela coûterait. Drôles de façon de faire des affaires, hein? » Toutefois Joe est aussi un egoïste renfrogné, stupide et cruel: il a peur des étrangers, du changement, et par dessus tout il a peur de tout ce qui peut menacer ses privilèges en tant qu’homme. Joe soumet Charity à un programme élaboré de terreur mentale et physique, afin de « la garder à sa place ». Elle , de son côté, est partagée entre une soumission terrifiée et l’envie de fuir dans un monde où les gens se comportent les uns avec les autres avec une certaine courtoisie: une vie qui pour elle est symbolisée par les banlieues résidentielles du Connecticut, où sa sœur vit avec son avocat. Le fils de Joe et Charity, Brett, devient un pion dans ce conflit domestique. Charity veut emmener son fils pour aller rendre une visite dans le Connecticut, pour au moins lui montrer une alternative à la conception machiste de Joe. Joe s’y oppose car il est bien décidé à reproduire chez Brett son propre mépris pour tout ce qui est « tendre ». A la fin Charity peut enfin faire son voyage, mais seulement après s’être soumise à une forme de dégradation particulièrement brutale. Cet épisode et l’arrière-goût aigre qu’il laisse dans la bouche des trois membres de la famille Camber, sonne pour moi parfaitement crédible, à la fois psychologiquement et sociologiquement. Je suis convaincu que c’est exactement de cette façon que les gens agiraient dans cette situation. Et je suis également persuadé que c’est exactement l’effet produit par le Maine sur les gens.

L’autre personnage important du roman est Cujo lui-même. Dans ce roman, Cujo est l’élément déclencheur de l’intrigue. A cet égard « Cujo » semble être une innovation par rapport à ses romans précédents. Dans ses tout premiers romans ce qui « déclenche l’intrigue » était toujours une sorte de force qui venait de l’extérieur pour envahir le monde naturel: un pouvoir psychique surnaturel (comme dans « Carrie », « Shining », « Dead Zone », et « Charlie ») , une force absolument démoniaque (telle que dans « Salem ») , ou une puissance dévastatrice conçue par l’homme (comme dans « Le Fléau »). Ici par contre l’intrigue est déclenchée par une maladie parfaitement naturelle (et heureusement assez rare): la rage. Ainsi le démon que Donna Trenton doit affronter n’est pas un envahisseur mais une partie inhérente de notre monde naturel. Par conséquent, on peut même être amené à se demander si l’on peut vraiment considérer cette force comme démoniaque; une question que King lui-même soulève dans les dernières pages du roman, et à laquelle il semble répondre négativement: « [Cujo] a essayé de faire tout ce que l’HOMME, la FEMME, et surtout LE GARCON lui ont demandé ou attendaient de lui. Il aurait donné sa vie pour eux s’il avait fallu. Il n’a jamais voulu tuer quiconque. Il a été frappé par quelque chose, le destin probablement ou la fatalité, ou peut-être une maladie de dégénérescence des nerfs appelé la rage. Le libre-arbitre n’est pas un facteur à prendre en compte » Si le lecteur perçoit dans ce passage un écho de Stephen Crane, Frank Norris ou Theodore Dreiser, à mon avis ce n’est pas un accident. Car la position que prend King dans les dernières pages de ce roman est celle du naturalisme américain classique. La faute, propose-t-il, ne repose pas dans la volonté (humaine ou canine) mais dans la nature elle-même, et dans le roman Cujo (énorme, parfois gentil, finalement effrayant) est le symbole de la Nature que toute personne (en particulier ceux qui habitent dans le Maine) doit affronter.

Les uns après les autres, les personnages de « Cujo » doivent affronter la Nature incarnée sous la forme d’un chien géant, révélant ainsi leur véritable visage. Ils représente également, de façon collective, l’ambivalence propre à Stephen King vis-à-vis du Maine. Dans l’intrigue secondaire de « Cujo », la bataille entre Joe et Charity Camber pour avoir l’emprise sur leur fils met en scène le conflit entre deux points de vue du Maine: le Maine en tant que dernier refuge des habitants de la « frontière », honnête et indépendant, et le Maine en tant que lieu où les gens sont si près les uns des autres que tout sens de la communauté a disparu, permettant ainsi aux horreurs de la nuit de s’infiltrer. King ne tranche pas pour l’un ou l’autre de ces points de vue. Il laisse plutôt sous-entendre que Joe et Charity ont, dans une certaine mesure, tous les deux raison, et que Brett doit apprendre à vivre avec, en lui-même, ce conflit irrésolu. Dans l’intrigue principale la confrontation entre Donna et Cujo met en scène, ici de façon plus symbolique que dramatique, une ambivalence similaire vis-à-vis du Maine. Les Trenton sont venus dans le Maine pour trouver un peu de paix en eux, parmi eux, et entre eux et le monde de la nature. Ils ne se sont pas trompés: le Maine peut effectivement leur apporter cette paix qu’ils recherchent, et à la fin Vic et Donna choisiront de rester dans le Maine malgré la mort de leur fils. Cependant Cujo lui aussi fait partie du Maine: c’est son territoire, et le virus mortel est dans ses veines. Ainsi « Cujo » est à mon avis la forme symbolique parfaite pour mettre en scène la vision profonde que King a du Maine. Tôt ou tard, nous dit-il, vous serez amené à affronter le Maine dans un accablant et terrifiant défi, et vous ne pourrez survivre que si vous trouvez en vous-même un courage que vous ignoriez avoir. Le Maine est amour et cruauté. Les gens qui sont nés là-bas le savent. Les nouveaux venus l’apprendrons aussi, qu’ils le veuillent ou non.

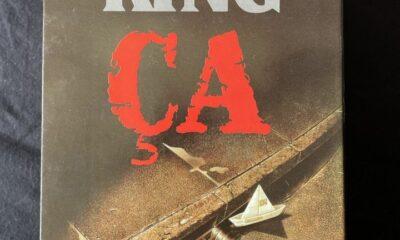

« Cujo » ne marque pas la fin de l’exploration que King fait sur la « signification du Maine », en tant que partie spécifique de la surface de la Terre, en tant que microcosme de l’Amérique, et en tant qu’image de la Condition Humaine. Si le temps et l’espace me le permette, je pourrais pousser ce compte-rendu un peu plus en avant dans une analyse de quelques novellas récentes de King, car « Brume » et deux des novellas de « Différentes Saisons » se déroulent dans le Maine. Il pourrait également être intéressant d’examiner certains aspects spécifiques de Castle Rock, une communauté du Maine qui joue un rôle mineur dans « Dead Zone » mais qui prend peu à peu plus d’importance dans « Cujo » et dans certaines des novellas que je viens de mentionner (Castle Rock à ce propos a quelques ressemblances intéressantes avec Bridgton, Maine, où les King ont vécu pendant plusieurs années avant d’emménager dans leur résidence d’été actuelle à Center Lovell, une ville à quelques kilomètres de Bridgton.) Il est surtout important de remarquer que deux nouveaux romans, « Simetierre » et le prochain à venir « Ca », donnent d’importantes indications sur le « mythe du Maine » de King ( « Ca », son plus long roman depuis « Le Fléau », se passe dans une ville du Maine du nom de Derry qui n’existe que dans le roman mais qui a quelques ressemblances douteuses avec Bangor où les King vivent pendant l’année scolaire.) Nous pouvons nous réjouir car l’histoire que j’ai essayé de vous raconter ici n’est donc pas terminée. Cependant « Cujo » apporte une fin pratique, même si temporaire, car avec ce roman King, à mon avis, est arrivé à ses fins en tant qu’écrivain dédié à la fois aux subtilité de son art et à se trouver un public très vaste. Il est également décidé à rester à la fois fidèle à sa « terre d’origine » et à parler de choses de portée universelle. « Cujo » est, j’en suis convaincu, le « roman du Maine » le plus intéressant que nous ayons. C’est un livre qui mérite également une place dans la littérature américaine, à la fois pour l’énergie de sa narration et pour son sens subtile et complexe des forces obscures présentes sous la surface apparente de la vie des Américains en ces débuts des années 1980.

(Traduit par Guichet Caroline)