Le site internet lithub a publié, jeudi, un texte de Joe Hill intitulé « Quand Stephen King est ton père, le monde est rempli de monstres », dans lequel Joe Hill reflète sur son enfance et l’ombre (ainsi que la lumière) de son célèbre père. Car lui aussi est un auteur de livres d’horreur.

Nous vous proposons de découvrir, ci-dessous, notre traduction de ce texte adapté de l’introduction de Joe Hill, intitulée « Qui est ton papa? », venant d’être publiée dans son tout nouveau livre, « Full Throttle ». Recueil de nouvelles contenant les deux textes qu’il a co-écrit avec son père.

D’ailleurs, il est amusant de signaler que jeudi, Joe Hill et Stephen King participait à un événement public dans une librairie aux alentours de Boston… et Stephen King a lu le texte suivant, de Joe Hill sur sa relatjon avec son père.

Nous avions un nouveau monstre tous les soirs.

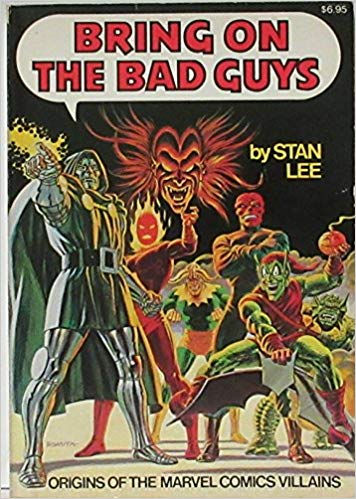

J’avais ce livre que j’adorais, « Bring on the bad guys » (un livre sur l’origine des méchants de Marvel, publié en 1976 ndlr). C’était une grosse anthologie d’histoire de comic books, un vieux livre en morceaux, et comme vous pouvez le deviner à partir du titre, il ne traitait pas vrament des héros. C’était à la place une anthologie sur les plus abominables, des ignobles psychopathes avec des noms tels que L’Abomination et des visages allant de paire.

Mon père devait me lire ce livre tous les soirs. Il n’avait pas le choix. C’était un accord à la Scheherazade. Si il ne me le lisait pas, je ne restais pas dans le lit. Je sortais de ma couverture de « L’empire contre attaque » et parcourait la maison dans mes sous-vetements Spiderman, avec mon doigt dans la bouche et ma couverture de confort, toute dégueulasse, sur mon épaule. Je pouvais errer toute la nuit si l’humeur me le prenait. Mon père devait continuer à lire jusqu’à ce que j’ai les yeux à peine ouverts, et même alors, il ne pouvait s’enfuir qu’en me disant qu’il allait sortir fumer une cloppe et qu’il allait revenir.

J’aimais les sous-humains du livre « Bring on the Bad Guys » : des créatures folles avec des demandes des plus irrationnelles, qui pétaient un cable lorsqu’elle n’obtenaient pas ce qu’elle voulait, mangeait avec leurs mains et qui aspiraient à manger leurs ennemis. Bien entendu je les aimais. J’avais six ans. Nous avions beaucoup en commun.

Mon père me lisait ces histoires, ces bouts des doigts passant d’une case à l’autre pour que mon visage fatigué puisse suivre l’action. Si vous me demandiez à quoi la voix de Captain America ressemblait, j’aurai pu vous le dire : il résonnait à mon père. Ainsi que le Dread Dormammu. Ainsi que Sue Richards, et la Femme Invisible, comme mon père faisant une voix de fille.

Ils étaient tous mon père, chacun d’entres eux.

La plupart des garçons tombent dans une de deux catégories.

Il y a le garçon qui regarde son père et qui pense, Je déteste ce connard, et je promets que je ne serai jamais comme lui. Et il y a celui qui aspire à être comme son père : d’être aussi libre et généreux et aussi confortable dans sa peau. Un enfant comme celui-ci n’a pas peur de ressembler à son père dans chacune de ses actions et ses paroles. Il a peur de ne pas être à la hauteur.

Il me semble que le premier type de garçons est celui qui est réellement perdu dans l’ombre de son père. A la surface, cela semble probablement paradoxal. Après tout, voici un type qui regarde Papa et décide de s’enfuir aussi loin et aussi vite que possible dans la direction opposée. Quelle distance faut-il mettre entre soi-même et son vieux avant d’être vraiment libre?

Le père, en réalité, de projette pas d’ombre du tout. Il devient au contraire une source d’illumination, un moyen de voir le territoire en amont un peu plus clairement. Et pourtant, à chacun des carrefours de sa vie, notre gars trouve son père se trouver juste derrière lui : à son premier rencard, à son marriage, à un entretien d’embauche. Chaque choix doit être pesé contre l’exemple de son père, pour que notre gars fasse l’opposé… et de cette manière une mauvaise relation se développe, même si le père et le fils n’ont pas parlé pendant des années. Toute cette fuite, et le gars n’arrive nulle part.

Le second garçon, il entend cette citation de John Donne, « Nous sommes à l’écart des ombres de nos pères midi, et hoche la tête en se disant « Et merde, n’est-ce pas la vérité? » Il a été terriblement chanceux, incroyablement et stupidement chanceux. Il est libre d’être soit-même, parce que son père l’a été. Le père, en réalité, ne projette pas d’ombre. Il devient une source d’illumination, un moyen de voir en avant un peu plus clairement, et de choisir son propre chemin.

J’essaie de me rappeler à quel point j’ai été chanceux.

De nos jours, nous prenons pour acquis que si nous aimons un film, nous pouvons le revoir. On peut le voir sur Netflix ou l’acheter sur iTunes ou se jeter sur le coffret DVD avec tous les bonus.

Mais jusqu’à environ 1980, si on voyait un film au cinéma, il était peu probablement de le revoir une seconde fois, à moins qu’il soit diffusé à la TV. On regardait à nouveau le film seulement dans sa propre mémoire, un format perfide et insuffisant, bien que ne manquant pas de qualités. Un certain nombre de films demeure meilleur à partir d’une mémoire floue.

Lorsque j’avais dix ans, mon père apporta à la maison une machine pour lire les Laserdisc, un précurseur du lecteur DVD moderne. Il avait aussi acheté trois films : « Les dents de la mer », « Duel » et « Rencontre du troisième type ». Les films étaient sur d’énormes disques étincelants, ressemblant légèrement aux disques que Jeff Bridges jete dans « Tron ». Chaque face brillante et irrisée portait 20 minutes de vidéo sur chaque côté. Quand le segment de 20 minutes se terminait, mon père devait se lever et le tourner.

Durant cet été nous avons revu et revu encore « Les dents de la mer », « Duel » et « Rencontre du troisième type ». Les disques se sont mélangés : nous regardions 20 minutes avec Richard Dreyfus grattant le sol pour atteindre les lumières extra-terrestres dans le ciel, puis nous enchainions avec 20 minutes de Robert Shaw combattant un requin et se faisant coupé en deux. A la fin, ils ne devenaient moins des histoires distinctes mais davantage une histoire déconcertante, une mosaique d’hommes aux yeux hagards cherchant à échapper à des prédateurs sans relâche, regardant le ciel étoilé pour à la recherche de secours.

Lorsque j’ai été me baigner, cet été, et plongeant sous la surface du lac, et ouvrait mes yeux, j’étais convaincu de voir un grand requin blanc sortir de l’obscurité pour se jeter sur moi. Plus d’une fois je me suis entendu crier sous l’eau. Lorsque j’errai dans ma chambre, je m’attendais à moitié à ce que mes jouets s’animent, soient pris d’une vie surnaturelle, alimentée par l’énergie rayonnante des OVNIS qui passaient.

Et chaque fois que j’accompagnais mon père sur la route, nous rejouions « Duel ». Réalisé par un jeune Steven Spielberg d’à peine 20 ans, « Duel » était au sujet d’un homme quelconque dans une voiture Plymouth (Dennis Weaver), conduisant frénétiquement à travers le désert de Californie, poursuivi par un routier sans nom, et jamais vu, faisant rugir un camion-citerne. C’était (et est toujours) une sorte d’Hitchcock sous la lumière du soleil, et un spectacle flamboyant pour son réalisateur au potentiel sans limite.

Quand mon père et moi sortions en voiture, nous aimions prétendre que le routier nous pourchassait. Quand ce camion imaginaire nous frappait derrière, mon père poussait alors le champignon pour prétendre que nous avions été poussé ou frappé. Je me faisait sauter sur le siège passager, criant. Il n’y avait pas de ceinture bien évidemment. C’était peut-être 1982, 1983? Il y avait aussi un pack de 6 bières sur le siège entre nous… et quand mon père finissait une cannette, la vide était jetée par la fenêtre, alors ses mégots.

Finalement, le routier nous écrasait, et mon père faisait un hurlement, faisant crisser aussi la voiture sur la route, pour indiquer que nous étions morts. Il conduisait parfois aussi une minute entière avec sa langue pendue et ses lunettes de travers pour indiquer le camion l’avait bien eu. C’était toujours très amusant, mourir ensemble sur la route, le père et le fils et le camion impie de 18 roues.

*

Lorsque j’ai commencé ma carrière, j’ai eu peur que les gens sauraient que j’étais le fils de Stephen King, donc j’ai mis un masque et prétendu que j’étais quelqu’un d’autre. Mais les histoires ont toujours raconté la vérité et la vrai vérité. Je pense que les bonnes histoires le font toujours. Les histoires que j’ai écris sont le produit inévitable de leur ADN créatif : Bradbury, Bloch, Savini et Spielberg, Romero et Fango, Stan Lee et C.S. Lewis, et par-dessus tout, Tabitha et Stephen King.

Le créateur mécontent se trouve dans l’ombre d’un autre artiste, plus important, qu’il renie. Mais si vous êtes chenceux, et comme je l’ai déjà dit, j’ai eu ma part de chance, et s’il vous plait Dieu, faites quelle reste, faites que ces autres artistes, plus importants, projettent une lumière pour que vous puissiez trouver votre chemin.

__________________________________

Saviez-vous que :

– Joe Hill et Stephen King ont écrit, ensemble, « Plein Gaz », une nouvelle hommage au film « Duel »?

– Joe Hill a peut-être résolu un meurtre datant de plus de 40 ans, grâce au film « Les dents de la mer »?

– Stephen King payait son fils Owen pour qu’il lise et lui enregistre des livres sur cassettes?